李士祥:倾听历史之音 ———口述史视野下的清水江文书研究

口述史( Oral History) ,亦称口碑史学、口碑史料学、口头史学等。唐纳德·里齐在《大家来做口述历史》中指出,口述史是由准备完善的访谈者,以笔录、录音、或录影的方式,收集、整理口头传记以及具有历史意义的观点。欧美国家是现代口述史研究发源地,1948 年当时哥伦比亚大学的历史学家阿兰·内文斯开始录制美国生活中的要人们的回忆,由此口述历史作为一种记录历史文献的现代技术而确立自己的地位。现在国际上,口述史学在经济史、政治史、社会史、家庭史、妇女史等多方面均占有一席之地,并取得可喜的成绩。目前国内也有学者阐释口述史概念、特征、方法、分类、价值等,如杨立文、钟少华、定宜庄、杨祥银、杨雁斌、熊月之等。出版了许多内容丰富、史料详实的有关口述历史的著述,如长征系列、日本侵华系列、名人系列、知青系列、老北京系列等。2004 年12 月在学术界各方面的推动下成立了中华口述历史研究会。台湾学术界对口述历史史料收集、整理特别重视, 20 世纪50 年代“中央研究院”创办近代史研究所时,为展开研究工作,除征集档案文献之外,也把口述历史史料纳入视野。1984 年该所成立“口述历史小组”,组建口述历史委员会,并于1989 年创刊《口述历史》期刊。先后参与口述历史委员会的学者,大都亲身投入口述访谈,结合自己研究领域,在理论上多有建树。迄今已出版有军事、政治、党务、外交、教育、学术、财经、交通、邮政、农业、工业、企业、医学、考古、人类学、都市计划、妇女史、家族史、华侨史、体育史、政治案件、九二一震灾、日治时期在满洲的台湾人、道德会等口述历史丛书96 种107册。以《口述历史丛书》为名出版,并在“弁言”中指出:“口述历史资料,其重要性不亚于文献档案。民国以来,时局的变迁,更是剧烈而快速; 内乱外患,交迭相乘,史料的损失,不可胜计。对历史真相的了解,需要参证当代人口述的地方很多,这些笔录,对中国近代史的研究,是有着极大的裨益的。”[1]

清水江文书是分布清水江流域反映苗侗民族社会生活、历史面貌的原始契约文献,时间跨度约为明中叶至20 世纪中期,其中清代契约文书数量较多,主要集中在乾隆、嘉庆、道光、光绪四朝,民国时期所占比重最大,新中国成立以后也有少量发现。内容涉及山林、土地租佃买卖、分关析产、纳税单、公私信函、诉讼词、族规民约、民间宗教信仰、风土民俗等,涵盖了乡民社群结构事项复杂众多的社会生活的各个方面。文书数量巨多,据学者保守估计,最少也有十几万份存世,是堪与徽州文书比肩的中国历史文化大发现之一[2]。这些文书最大特点是来自于归户性明确的乡土民间,为清水江流域近五百年来民间社会运作过程中形成。具有文献和文物双重性质的清水江文书的研究,既要学习、继承敦煌、徽州文书甚至传统历史文献研究方法与思路,更要走出一条具有自己特色的研究路径。口述史的尝试,便是对文书研究的一个有益探索。

一、清水江文书口述史的契机

口述史本是历史学的源头。有关口述历史,太史公著《史记》时,便已运用并取得很好效果。如《淮阴侯列传》中“吾如淮阴,淮阴人为余言”[3]、《游侠列传》中“吾视郭解,状貌不及中人,言语无足采者”[4]。《项羽本纪》中关于鸿门宴的记载,亦是太史公根据口述传闻和历史记载所写。“古”字一义,许慎撰《说文解字》曰: “古,故也。从十从口,识前言者也。”徐铉校释: “十口所传是前言也。”[5]故有十口相传为“古”的说法。清水江文书文献本身史料价值已凸显出来,如土地赋役制度、咸同兵变、家庭分关财产等。文书背后“十口相传”的口述史料还有待进一步挖掘,以便收集、整理更多的非传统文献史料。

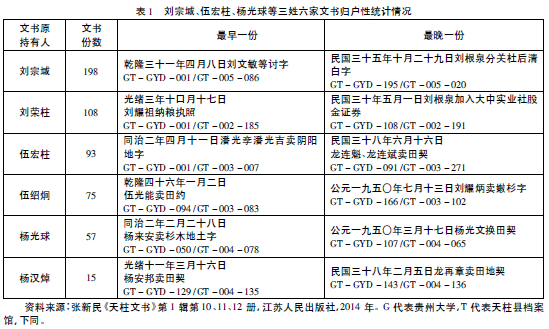

与敦煌文书、徽州文书相比较来说,清水江文书具有的显著性特点———归户性,此为做文书口述史提供了良好契机。刘伯山指出: “归户的文书亦即是属于谁或由谁拥有并作为档案保存的文书。这类的文书,其每一份都应是与归属的主体之间存在某种密切联系,有着一定内在关系的,其得以保存也正是在于它于归属户来说具有一定的价值和意义,由之才得以构成家庭档案。”[6]敦煌文献的年代,从其中占总体34% 的纪年文献来看,跨越了从5 世纪初的十六国时代到11 世纪初的北宋初年,无纪年的文献也多被认定为大致属于4 世纪后期至11 世纪前期[7]。其中目前已知最早的敦煌文书是东晋永和九年( 353 年) ,晚的为北宋天圣八年(1030年) ,唐朝的文书最多[6]。由于距今年代久远,又缺失具体的归户性,原来只是封存于石窟之中,故只能依靠文书本身,结合传统历史文献来研究,无法展开文书口述史的探讨。徽州文书时间跨度较大,“从目前已发现和收藏的情况看,徽州文书已知最早的是北京图书馆收藏《南宋嘉定八年祁门县吴拱卖山地契》,南宋嘉定八年即公元1215年,距今有近七百九十年。”[6]3虽然有的距今较近,但其发现时,大部份归户性已遭到人为破坏,只有极少部分按归户性整理,其状况无法与清水江文书相比。常建华指出: “由于不少徽州文书是从原藏者在不同时间以不同数量与途径散出的,往往在文书的流通过程中破坏了原有文书的形态,加上新藏者的不慎或整理者拆并,原藏一处的徽州文书七零八落,难以复原,为研究利用带来极大麻烦。”归户性较好的清水江文书做口述史,有很好的便捷性和可操作性。“尤其当地文书具有极为完整、全面、系统、可靠的归户性特征,能够凭借准确的时间与空间进行精当的坐标定位。”[2]“而归户性之所以特别重要,主要在与它能够避免时间空间上的错误,减少误甲为乙,错丙为丁的错误,不仅能够方便学者准确可靠地甄采酌用资料,而且可以确保研究工作证据来源的完全和有效。”[8]清水江文书凭借“完整、全面、系统、可靠的归户性特征”,让历史见证人口述文书背后、逝去的历史,把对于“归属户来说具有一定的价值和意义”凸显出来。现以天柱县高酿镇优洞村刘宗域、伍宏柱、杨光球等三姓六家文书为例,说明凭借归户性特征( 表1) ,展开口述史研究,探析清水江流域家庭史史料的新视野。

刘宗域共持有198 份文书,其中乾隆年间16份,嘉庆年间17 份,道光年间15 份,咸丰年间3份,同治年间22 份,光绪年间62 份,宣统年间14份,民国年间48 份。其内容涉及分关析产、买卖阴地山林、婚姻休书、合卺择期、诉讼词等各种文书。“清水江流域苗、侗家庭收藏几份、几十份,甚至几百份文书属‘正常现象’,如是,对传统家庭史研究而言,这些新发现文书补充了从家庭内部文本进行研究的视野,甚至在方法上重写家庭史也不无可能。”[9]依据这些归户性完整、全面、系统可靠的家庭私藏文书,通过特殊解读方式———口述家庭内部“自我生成”的民间乡土文献,会对刘氏家庭的沉浮变迁,从感性认识上升到理性认识。传统解读文书过程———分析文书上的文字、数据、绘图等信息是必不可少的。若是“家庭内部文本”主角———或文书当事人,或凭中,或代笔,或持有人来口述文书背后的“故事”,来口述还原逝去的历史,带领我们走进历史现场,其结果与我们这些“局外人”仅从文书、文献本身来解读历史显然会更为丰满。

“口述史最引人注目的特征,或许就是它对家庭史产生了变革性的影响。倘若没有口述史的证据,历史学家就不可能恰如其分地发现普通家庭与邻居和亲属之间的联系,或是其内在的关系。”[10]英国历史学家K·康奈尔的《爱尔兰农民社会》是在大量历史文献资料基础上,引用众多口述史料,探析19 世纪爱尔兰的家族史和农村社会结构。毫无疑问,清水江流域普通苗、侗家庭( 乃至家族) 留下文字记载于文献史料之中极少,即便有,也是笔者无意为之。因此,归户性为清水江文书家庭史研究中的口述历史提供良好契机,籍以可了解与理清清水江流域甚至中国传统农村社会中,家庭乃至家族变化发展的多维真实情况,具有不可替代的研究价值和深刻的学术意义。

二、清水江文书口述史的“点”与“面”

历史不是平面,具有立体感; 不是一维,呈现多维性。故史料途径的多元化,才能全方位、多维度、新视野的引领我们走向历史现场。梁启超在《中国历史研究法》中总结史料途径为“在文字记录以外者,此项史料之性质可略分为三类: 曰现存之实迹; 曰传述之口碑; 曰遗下之古物”[11]。梁先生把“传述之口碑”,即口述作为史料来源之一。王国维以地下文物证史,陈寅恪以诗证史,顾颉刚以民俗证史,沈从文以图证史,从新史学发展进程中举出的这些事例都为传统历史文献没有涉及到的领域,扩展了史学研究视野。亦然,作为非传统历史文献的口述史料在清水江文书研究中应该得到充分重视,以便开拓文书研究的新维度。

完整、全面、系统可靠的文书归户性,为清水江文书口述史的探析提供极大方便。利用口述史料来研究清水江文书,探索清水江流域五百年文明,向世人展示丰满、真实、多维历史画面时,其过程还要注意小历史“点”与大历史“面”的结合。定宜庄在《老北京人的口述历史》前言中指出,口述因人而异,它是流动的。文献却是稳定的,将口述与文献互参,不仅仅与王国维提出的“二重证据法”在方法论上有一脉相承之迹,更为重要的是,二者互参,以文献为据,来分辩哪些是被访者在此基础上有意虚构出来的东西。把以个人为主的口述看做是“点”,将文献记载的历史背景看做是“面”时,置于大事件之中的小角色的感受,才会变得饶有兴味和深具学术价值[12]。诚如,清水江文书在做口述史时,应该注意口述史料与传统文献、出土文物、历史遗迹互校,把“听”的历史与“读”的历史完美融合。

下面以家庭阴地、人口移民、国家政局几个方面探析在清水江文书口述史料过程中“点”“面”的结合。

契 1:民国三十一年二月二十七日杨清廷、杨清和、杨德成等人立送阴地字[13]

立送阴地字样人杨清廷、杨清和╋、杨德成、杨德智等兹有房戚梁光华、梁光明、梁光前兄弟之祖妣杨氏杏元于先年逝世,落□□厝□,借□众等二房头新墦坎上停柩埋掩,择吉安灵,现□□□□□□□,求讨半棺以为永久安灵。但送之后只许祭扫,不准再行进葬以聚。众等甘送半棺,不得反悔,恐后无凭,立此送字为据。

甘送人杨德智╋ 杨德仁╋ 杨清廷╋ 杨清科╋ 杨清和╋ 杨德成╋ 杨德光╋ 杨德发╋杨德程╋ 杨德清╋ 杨德义╋ 杨德素╋延祧尚礼

中华民国三十一年古十二月二十七日杨德光立。( 印)

( 文书原持有人: 杨爱银; 来源地: 江东乡大坪村)

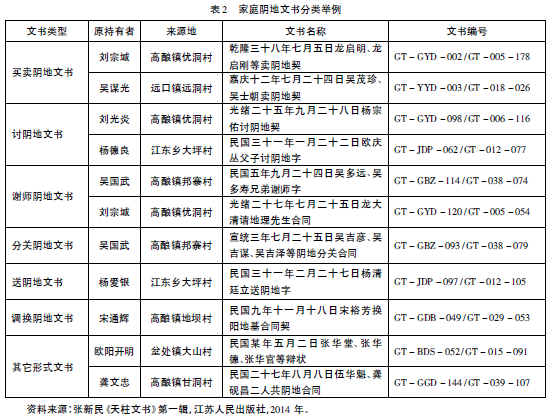

契1 是杨爱银持有的一份民国三十一年送阴地字,杨氏“众等甘送半棺”来永久安葬梁氏“祖妣杨氏杏元”。一系列清水江文书呈现出家庭阴地来源多元化趋势,这些只是我们从纸质文书文献表面归纳而来,如表2 所示:

表中看出清水江流域家庭出现买卖、讨、送、分关、谢师等多种渠道获得属于自己的阴地,来源形式多元化。分析文书文献本身,透视出笃信风水、轻生重死、强化家族、变化发展、多重文化信仰等众多生死观念。仅仅获取这些还远远不够,若以上融入文书持有人、风水先生、见证人等人口述史的解读,把文书背后的“历史信息”释放出来。再结合传统历史文献、墓穴碑刻、墓志铭甚至生活中丧葬礼俗来互证,梳理出本流域民众对待死亡,对待逝者观念变化。

契2:乾隆五十九年五月十二日杨世祺记历代祖籍引路遗流子孙[13]154历代祖籍引路遗流子孙为记

真宗四年岁次祭巳年伍月初柒日,家住祖籍南京应天开封府,凤阳县人氏,家有钱粮肆拾叁石有零。为因钱粮不明具词,县内屡日差提蒙官断明,贻累不堪,逃走在武岗州,住地名清坡,葬三祖。后来又到古州八万阳肖十万田,因苗作叛,圣上月发兵征缴,方转靖州飞山脚大寨居住,又葬七祖。移分会回县四洞乡第四面岩脚寨住坐,始太公全百万,太婆窦氏开封府人氏,所生四子,计四人兄弟名字: 大哥八将朝龙在高野住坐; 第二哥洞天南敖在黄家寨住坐; 第三天平雷虎在岩脚北寨住坐; 第四虎威朝纂在四路同古二处住坐,代代晋兴子孙为记。

杨天保、杨天定、杨九保以前,二子为父,后生杨再林,妻窦氏。在思州小地名坪约里人氏,高野地名,四至为界。

乾隆五十九年五月十二日杨世祺照老古亲笔写

(文书原持有者: 杨绍芳; 来源地: 石洞镇摆洞村)

明朝把清水江流域人口分为军户、民户、“生苗”三种。军户如明洪武二十五年( 1392 年) 、三十年( 1397 年) 分别在天柱设立天柱千户所( 今天柱县城) 、汶溪千户所( 今天柱县汶溪) ,隶属湖广靖州卫。民户包括民屯、商屯、熟苗及因灾荒、战乱、逃亡等原因造成的外省流民。清雍乾年间通过大规模军事行动,平定“千里苗疆”的苗民起义,实行“改土归流”政策。“雍正七年,总督鄂尔泰、巡抚张广泗用兵讨平之,始设同知治其地,与清江、台拱、八寨、丹江、都江同时设置,为新疆六厅”[14]。广置重兵,设立卫所屯兵近五万人,汉人零星进入也很多,历史移民问题就凸显出来。契2 是一份乾隆五十九年( 1794 年) 历代祖籍引路遗流子孙记。由记中可知,杨氏祖籍南京应天开封府凤阳县,后逃至武岗州,再后迁徙古州,又“因苗作叛,圣上月发兵征缴”,方转靖州飞山脚大寨,后移分会回县石洞乡第四面岩脚寨。杨氏家族历史上人口迁移路线勾勒出来,但这些还不够丰满。仅仅依靠传统文献资料( 包括家谱、族谱) 来讨论人口移民问题是不全面的,甚至有些虚构成份在里面。家族成员口述史料运用,更加清晰、详实体现出家族移民历史细节,如家族成员如何看待先祖移民、国家政局对移民影响、移民对家庭经济影响等。正如有的学者指出“不少重要历史事件有文字记载,但不能反映历史的细节,更不能呈现历史中人的真实面貌———而口述史的价值却正在于此”。当然,口述史料内容也会伴有伪造的话语,要求我们口述史料、文献史料互证、核对、辨伪。

天柱县坌处镇三门塘村刘氏宗祠内“十大将军”牌位中的一、二世祖碑文记载: “昭勇将军历史简介: 一世祖刘旺,系山东省东昌府临清县人,洪武十七年八月于燕山左卫所从军……”“二世祖刘源,系嫡长男……宣德八年十二月起,取赴京,钦调锦屏铜鼓屯指挥使。宣德九年六月十五日到任”。与契2 相比,刘氏、杨氏移民原因截然不同。若利用文书对这些家族后人进行口述史探讨,使“小角色”呈现“大历史”,勾画出丰富、全面、信实的历史细节,充实人口移民史史料,同时具有与传统文献价值等值流传性。

契3:民国三十三年六月十五日丁求炳征集票[15]

兹票征丁求炳,膏酿乡八保八甲,限于六月廿日天柱征集所听候点验,应征□即持同本票前往报到,不准逾限为要。

此令

县长谢杰民

中华民国三十三年六月十五日

附记

本票以征集壮丁本人为原则,如壮丁逃征逾限不到时,得押其家属一人作质,全家逃避时,准由乡镇长代管其财产。出征抗敌壮丁,家属可享受左列各项之优待:将减免临时捐款及劳役;出征抗敌壮丁之子女、弟妹入公立学校。肄业者免收学费;入公立之医院或诊疗处所治疗者,得免纳诊疗费;承租耕作之田地或自住之户屋,出征壮丁在抗敌期内,出租人不得收回或改租于他人;为经营生产事业需要资金时,得申请小本代( 贷) 款;因壮丁出征,无力耕作原耕土地时,申请义务代耕;生活不能维持者,得申请救济;得享受委员会及分会按期散发之资金。

(文书原持有者: 丁盛才; 来源地: 高酿镇甘洞村凸一组)

契4:民国三十六年二月十九日王有谋立出征军优待费字立出征军优待费字人王有谋,生有三子,长子芝显,次子芝炳,三子芝清。因国难当头,危险以急,应尽国家之责,为兄弟等生逢时期,为国家份子,应获国难,奈乡公所抽签种落二子芝炳。吾为父亲,世( 四) 处设法,只得央请亲戚房族人等商议,当凭祖宗神龛抽签落种三子芝清,奈芝清不肯前去,乡公所逼迫以急,亲戚等以兄替弟,俾免悮公。父母亲兄弟等,凭亲戚族人自愿除墓麻之田壹坵,收花柒担,上抵谭姓田,下抵彭姓,左抵谭姓田,右抵大路;又处登郎田壹坵,收花四担,上抵,左右抵山,下抵右姓田; 又处高礼毛田壹坵,收花陆担,上左右抵山,下抵龚姓田为界,四抵分明,付与芝显之手,出征之费,永远管业。先议自去之后或一二年或二三月转待后分家,父母亲兄弟等不得借故翻悔争端,意外生枝。恐后无凭,立有出征优待费书壹纸付与芝显手执为据是实。

外批若出征军去了以后,永远无回,将田出卖为善事。

亲戚人彭昌洪彭文顺罗永善房族人王有贵芝德

请笔陈国云

民国卅六年丁亥岁二月十九日立

(文书原持有者: 王朝坤; 来源地: 剑河县蟠溪乡平岑村)

天下兴亡,匹夫有责。抗战国难之时,贵州朴实的百姓为抗战做出巨大贡献与牺牲[16]。契3 历史背景是抗战国难时期。民国三十三年( 1944年) ,国难当头,亦改变丁求炳家庭命运。“限于六月廿日天柱征集所听候点验”,此时国与家构建“家国一体”关系,民众家庭为国家做出牺牲,国家考虑民众家庭困难。出征抗敌壮丁,家属可享受许多优待,如子女、弟妹入公立学校免收学费、入公立医院或诊疗处所治疗者,免纳诊疗费,减轻了家庭经济负担; 为经营生产事业需要资金时,得申请小本贷款,增加家庭经济收入; 缺乏劳动力家庭,申请义务代耕或救济等。以上措施,使家庭生活稳定,解决后顾之忧,安心杀敌救国。

契4 历史背景为国共内战时期。民国三十六年( 1947 年) ,国家政局影响着王有谋家庭。民国二十二年( 1933 年) ,国民政府颁布《兵役法》,实行征兵制度,原则为“三丁抽一,五丁抽二,独子不征”。征兵由乡( 镇) 长主持当众抽签,将中签者送入军营服役,“团管区征兵官会同地方公团代表及区、乡、镇长( 联保主任) 临时监督,并召集每区、乡、镇之壮丁代表二人参加抽签”[17]。全面内战爆发后,为保证其发动内战所需的兵源,民国三十五年( 1946 年) 6 月,以原《兵役法》为蓝本修订并重新颁布兵役法。王有谋生三子: 长子芝显,次子芝炳,三子芝清,还没有分家析产。乡公所抽签是二子芝炳出征,可能父亲不愿意让去,家庭抽签三子芝清,因“奈芝清不肯前去”,最终长子芝显在优待条件下“以兄替弟”出征。其优待条件为用田地作为补偿,“付与芝显之手,出征之费,永远管业”。分家时父母、兄弟不得翻悔争端,并且芝显手执文书为据是实。文书最后提到“若出征军去了以后,永远无回,将田出卖为善事”,这样,在“先议自去之后或一二年或二三月转待后分家”基础上,二弟、三弟再次分家析产时,不会把这些作为优待费的田产据为己有。若能口述此系列文书背后的个人历史、家族经历与国家背景相融合,来重新审视和认识作为国家政治事件史的“大历史”与百姓日常生活史的“小历史”合为一体完整意义上的乡土中国社会。

以上仅举几个例子,来说明清水江文书研究中口述历史时“点”与“面”结合。如是,文书中有关妇女婚姻、分关析产、族人过继等都可以融入普通百姓的口述史料,能够帮助我们走进乡土社会的广大世界,还原一个真实乡土中国。“口述史使那些不掌握话语霸权的人们,包括社会底层的百姓,少数族群和妇女都有了发出自己声音的可能性,是这些人的经历、行为和记忆有了进入历史记录的机会,并因此构成历史的一部分。”[12]3 清水江文书研究与口述史结合,使多年来“无言”的苗、侗普通百姓有了历史话语权,能够发出自己的声音。他们曾经创造了历史,是历史的主角,现在应该由他们来诠释历史,而我们应该来倾听历史。文书口述历史过程中,很可能会发掘出 一些掌握在私人手里的新档案文献材料,如家庭账目,或者老照片,或者私人信函、著述等,这些材料会增加支持性证据的数量和分量。尤其是老照片的出现,让文书上一个个人名不再是空洞的符号,而是活生生的人展现在我们眼前。

三、清水江文书口述史的独特性与紧迫性

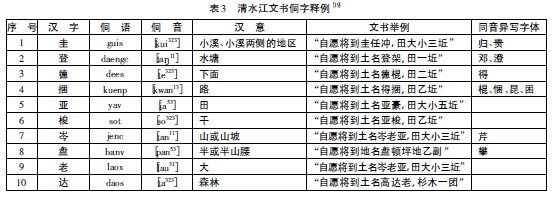

清水江流域是苗侗少数民族居住集中地区,民族性、区域性较强。家藏文书以苗族、侗族居多,在以汉语、汉字来记载苗侗人家社会生活的同时,必然会伴有苗侗语音、区域方言在其中。因此清水江文书口述史的独特性便体现出来。文书做口述史过程中,对本流域苗侗语音、区域方言的收集、翻译是必须要做的。苗侗语音、区域方言的正确翻译、释读不仅对口述人话语历史信息的正确提取至关重要,也对解读、研究文书文献本身也有很大裨益。光绪《古州厅志》所记载“苗语”“生苗语( 新采) ”“硐家语( 新采) ”很多,如苗语“天曰各达,地曰罗。日曰奈,月曰喇。云曰覩。天晴曰鲁丙,天阴曰乍丙,天晚曰茫丙……”; 生苗语( 新采) “天曰瓦,地谓堆。鸣雷谓朶哮,下雨谓打农,天晴谓务瓦,言好天也。下雪谓打罢,风大谓计溜……”; 硐家语( 新采) “天谓闷,地谓堆。鸣雷谓岜,下雨谓夺聘。天晴谓闷向,下雪谓夺内,风大谓轮老……”[18]张明等在《清水江文书侗字释例》一文中选取具有典型特点的10 个侗字,为解读文书口述人话语提供必要的侗语线索。如表3 所示:

家藏文书口述的主角———或文书当事人,或凭中,或代笔,或持有人来,他们大部份已是年事已高的老人。或许社会原因,或许家庭原因,这些人不识字或识字不多,对现在普通话更是知之甚少,甚至只会讲苗侗语音。口述文书史料过程中,要结合地方志、文书文献本身具体考证老人口中苗侗语音、区域方言的自身含义,让文书口述史料较为客观、真实,为学界所接受、采纳。

此时清水江文书口述史的紧迫性也体现出来。虽然解放后也有一少部分文书,但绝大部分文书都是民国及民国前的。清水江文书与其它地区民间乡土历史文献相比较,民族性又较强。随着光阴的流逝,文书中的主人———参与文书契约的签定者、见证者或已故去,或以失忆、或以不愿故事重提; 文书持有者或以慢慢变老、或以对历史真相一知半解,或以存有戒备心理等一系列原因,可能会造成口述史工作并不顺利。出生民国后期、建国前期的现都已是七十多岁的老人了,老人的故去,把历史的记忆带走,是做文书口述史最大遗憾,也是无法弥补的损失。

改革开放后苗侗语言文字被汉化、弱化现象比较严重。普通话逐步在苗侗族人聚居地区得到普及,特别是在年轻人当中。如天柱县2002 年,全县共325 个行政村( 含10 个居委会) ,其中属侗族的行政村213 个,现仍讲侗语的只有145 个,占侗族行政村的68%; 属苗族行政村有112 个,现仍讲苗语的只有32 个,占苗族行政村的28. 5%[20]。“对汉语的使用比较普遍,改革开放以来,黔东南侗族加速了语言文字的汉化程度。”[21]民族语言的流逝,造成越来越多年轻人对自己民族语言的陌生,更无法来解读文书上的苗语侗音。

老人的逝去,语言的流逝,使清水江文书口述史收集、整理工作时不我待,用口述方式抢记光阴中的关于文书的那些人与事。

四、结语

大量清水江民间契约文书的发现为我们更客观了解当地的历史、社会、经济、民族等情况提供了宝贵的第一手资料。以往文书研究多关注于从经济、法律、民族、生态环境等角度来进行分析。历史学上的研究大多也是利用文书上的文字、数据、绘图等信息,结合正史、地方志、碑刻等传统文献史料来进行阐述。以上对这种或许可被称为“民间历史文献学”的解读方法是不完善的,应该把视野从单纯的依据传统文献求证转向融入口述史料的两者结合。傅衣凌先生一直强调要“把活材料与死文字两者结合起来”研究,“活材料”亦包括口述史料。完整、全面、系统、可靠的归户性特征,为清水江文书口述史探析提供了良好契机。

清水江文书口述史料挖掘,可以弥补传统文献史料不足或局限。依据这些归户性完整、全面、系统可靠的家庭私藏文书,通过特殊解读方式,若是“家庭内部文本”的主角———或文书当事人,或凭中,或代笔,或持有人来口述文书背后的历史信息,带领我们“走向历史现场”,其结果与我们这些“局外人”仅从文书、文献本身来解读历史要丰满的多。传统历史文献对这些“小人物”记载是忽略的,他们的口述史料正好弥补、互校传统历史文献不足和讹误。

清水江文书口述史料的挖掘,可以扩展清水江文书研究史料途径。传统治史方法以经史为本,约束史料来源,故丢失了许多可以证史的资料。历史的立体感、多维性要求我们要用多元眼光看待史料来源。口述史料便是史料来源的多元途径之一,非文本资料的发掘和运用,有助于求得历史的真相和理解,这也是求真、求实的历史精神体现。清水江文书口述史又具有独特性,苗语侗音在文书中时有体现。在做口述史料的收集、整理过程中,注意辨证文书中或老人口述话语中苗语侗音的史料信息,切勿望文生义,让文书口述史料较为客观、真实,为以后学者研究清水江文书留下再也无法获取、信实的史料。岁月推移,老人渐渐逝去,语言慢慢流逝,文书口述史紧迫性也体现出来。清水江文书研究,把口述史作为重要史料来源,可以更好地多角度、新视野来探讨苗、侗民族家庭、宗族、婚姻、经济等社会关系,还原出历史原貌。

“口述史用人民自己的语言把历史交还给了人民。它在展现过去的同时,也帮助人民自己动手去构建自己的未来。”[10]500 年来,勤劳智慧的苗侗儿女祖祖辈辈生活在清水江畔,创造出多彩多姿的清水江文明,相信他们在下一个500 年亦是如此。

参考文献:

[1]台湾“中央研究院”近代史研究所. 口述历史丛书·弁言[M].台北: 中央研究院近代史研究所,1982: 1.

[2]张新民. 走进清水江文书与清水江文明的世界[J]. 贵州大学学报: 社会科学版,2012( 1) .

[3]( 汉) 司马迁. 淮阴侯列传[C]/ /史记: 卷92. 标点本. 北京: 中华书局, 1959: 2629.

[4]( 汉) 司马迁. 游侠列传[C]/ /史记: 卷124. 标点本. 北京: 中华书局,1959: 3189.

[5]( 汉) 许慎. 说文解字: 卷3[M]. 徐铉,校. 影印本. 北京: 中华书局,1963: 50.

[6]刘伯山. 徽州文书的遗存与整理[C]/ /徽州文书: 第1 辑. 广西师范大学出版社, 2005: 3.

[7]池田温. 敦煌文书的世界[M]. 张铭心,郝轶君,译. 北京: 中华书局,2007: 44.

[8]王胜军. 清水江文书研究与清水江学建立的学术远景瞻望[J].贵州大学学报: 社会科学版, 2012( 1) .

[9]罗正副,王代莉. 清水江文书研究的新维度[N]. 光明日报,2012 - 12 - 26( 11) .

[10]保尔·汤普逊. 过去的声音———口述史[M]. 覃方明,渠东,张旅平,译. 沈阳: 辽宁教育出版社, 2000: 8.

[11]梁启超. 中国历史研究法[M]. 上海古籍出版社,1998: 42.

[12]定宜庄. 老北京人的口述历史[M]. 北京: 中国社会科学出版社,2009: 4 - 5.

[13]张新民. 天柱文书: 第1 辑( 第3 册) [G]. 杭州: 江苏人民出版社,2014: 99.

[14]爱必达,等. 黔南识略: 卷22[M]. 道光二十七年罗氏刻本: 1.

[15]张新民. 天柱文书: 第1 辑( 第20 册) [G]. 南京: 江苏人民出版社,2014: 42.

[16]陈泽渊. 抗战期间贵州的贡献与损失[J]. 贵阳文史,2010( 5) .

[17]国民党中央训练团兵役干部训练班. 兵役法规汇编( 三) [G].中央训练团兵役干部训练班印行,1942: 8.

[18]光绪〈古州厅志〉: 卷1( 地理志·苗语) [M]. 23 - 27.

[19]张明,韦天亮,姚小云. 清水江文书侗字释例[J]. 贵州大学学报: 社会科学版,2013( 4) .

[20]陆荣清. 浅议黔东南地区苗族语言的立法与保护[J]. 贵州民族研究,2010( 3) .

[21]杨子奇,傅安辉. 贵州省黔东南侗族使用语言文字情况的调查报告[J]. 凯里学院学报,2010( 1) .

(来源:《贵州大学学报》2015年第4期)