中国远征军的精神——一个抗战老兵眼中的刘放吾将军和仁安羌大捷

编者按:四月正是春光明媚的时节,百花齐放、莺歌燕舞。然而时光倒回到七八十年前,抗战中的四月硝烟弥漫,压在中国人心头不是春天的美丽而是战争的阴霾。80年前,1938年4月22日台儿庄战役/禹王山保卫战打响;76年前,1942年4月20日中国远征军取得仁安羌大捷。战争的记忆从未走远,近日建川博物馆召开第三届刘放吾将军抗日事迹研讨会,又一次让人们走近那段战火纷飞的历史。今天宁静美好的春天凝聚着当年每一个抗战志士的鲜血,我们必当铭记于心!

这位抗战老兵是张家界人,叫滕周权。2015年,他作为该市唯一一名抗战老兵,受邀参加抗战胜利日阅兵。70多年前,他是中国驻印军(总指挥史迪威、副总指挥郑洞国)总指挥部直属战车部队的一名普通士兵。在兰姆伽经过美军安排的集中训练后,他被定为射手,开赴缅北战场,先后在孟拱河谷、密支那、八莫、腊戍等地作战,缅甸战事结束回国后,又马不停蹄地支援广西抗战。

近几年来,为了写作一部关于远征军的长篇小说,我长期跟踪这位抗战老兵。他给我讲述了一些远征军战将和战例,有教官讲解的,有亲身参加的,其中包括举世闻名的刘放吾将军和仁安羌战役,现将有关资料整理出来,与大家分享。

1、老兵眼中的刘团长

滕周权说:“在军政部工作时,我看到过对刘团长的嘉奖令。”

滕周权在宪兵十一团当了近三年的宪兵后,曾在军政部当了大半年司书。那年春节值班,他整理一摞嘉奖令,查阅到刘放吾团长曾获得六等云麾勋章。他了解到,刘团长是黄埔军校的毕业生,湖南桂阳人。参加过淞沪会战、武汉会战。从那一刻起,渴望抗战救国的他,就把这位湖南老乡奉为楷模。

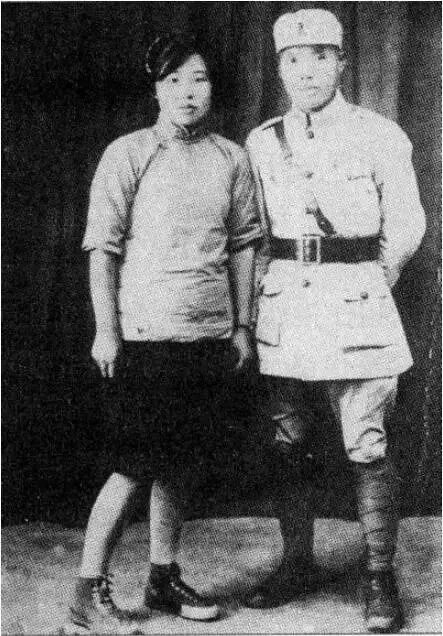

1933年刘放吾与夫人柳振如合影

后来,滕周权考入驻印军教导一团,驻地在重庆鸳鸯桥。报到当天,滕周权同战友罗和睦一见如故,谈得甚为投机。他们谈到曾国藩和湘军时,说起了刘团长。罗和睦说,远征军第113团团长刘放吾,就是沿用曾国藩治湘军的方式训练队伍的,他训练出的士兵作战勇猛,意志坚强,所以打出了仁安羌大捷这样的优秀战绩。

“虽然刘放吾团长是个硬汉子,但也是个侠骨柔肠之人。”滕周权说。

有一天,出国远征小分队乘车在泸州境内向昆明开进。在车上,他们谈到了生死这一命题,战友罗和睦提到了刘团长的个性。

他说:“你们一席话,又让我想起大名鼎鼎的刘团长了。仁安羌战役后,刘放吾率领113团奉命掩护英军及杜聿明部队撤退。这天,部队完成任务来到江边。各位知道吗?对岸就是印度,过江就安全了。他面对滔滔江水,吟诵了唐代诗人陈陶的《陇西行》:‘……可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。’”

滕周权当时听了,觉得有些不吉利,忙补充说:“刘放吾乃是铁血男人,对战争的残酷也很无奈。但是……但是,我们……我们这一车人,一个不落,都要活着回来!”但罗和睦的话,让滕周权更全面地认识了刘团长。

“刘团长是一名干练的军人,这是英国军人告诉我的。”滕周权说,“这名军人非常佩服刘团长,原因是在仁安羌战斗中,中国军队向日军发起攻击,枪炮声四起,日军咆哮着冲了上来。刘团长在那样的枪林弹雨中面无惧色,看着英军军官露齿而笑——只有优秀干练的军人才有如此高的素质。”

2、老兵眼中的仁安羌战役

早在军政部工作期间,滕周权就通过阅读报纸、公文,了解了113团团长刘放吾率部在仁安羌作战解救英缅军之围的经过。滕周权对最激烈的那一天战斗尤其印象深刻。刘伟民先生的文章《壮哉,仁安羌大捷》中,对这一战斗进行了精确描述:

(1942年4月)19日凌晨,刘放吾团长指挥全团趁黑渡过平墙河,扑向日军阵地,此时的战斗较之18日更为激烈,113团士兵与日军短兵相接,凭借平常精良的训练与日军展开厮杀,将生死置之度外。

日军多年来与中国军队作战几乎都是采取进攻态势,充满骄兵心态。日军第33师团自仙台编成离开日本后,从中国内地、东南亚一路横扫过来没有打过败仗,从来没遇到敢这样主动向他们发起进攻且战斗力十足的中国军队,本占兵力优势的日军竟被打懵了头。

但日军毕竟训练有素,其指挥官迅速调集兵力增援,拼命将113团阻截在平墙河南岸,距离最后一道封锁线敦贡村约1英里的阵地,使得113团对南岸阵地的争夺难度超过预期。

从早上8点到午后1点,两军顶着超过40摄氏度的高温酷热对平墙河南岸制高点501高地展开数次拉锯,每次阵地丢失,日军即以大队飞机和火炮向113团猛烈轰炸和炮击,日军侧面包抄的增援部队在战机大炮掩护下也全线向阵地反扑,随着战事延展,日军兵力不断投入到南岸501一线,两军继续展开白刃肉搏,在501高地及周边数座小山头间反复冲杀,战斗趋于白热化。

仁安羌大捷资料图

滕周权虽然当时没有看到这样的描述,但通过阅读报纸、公文等材料,再加上与朋友们交流时,大家对刘将军光辉事迹的口耳相传,滕周权觉得在他眼前展开了一幅人生真正的画卷,这就是投身抗日洪流。他决心一有机会,就离开军政部,学习浴血奋战的113团的英雄们,驰骋疆场,杀敌报国。

滕周权说:“在国内教导团驻地,在印度兰姆伽训练中心,教官都给我们详细讲解过这个战例。”

一天晚上,教导团三个营集中,进行了政治学习。政治课上,教官花了一个小时,娓娓讲述了刘团长打败近万日军营救七千英军的整个过程,课后,还发了一个克复仁安羌战报。时过境迁,这则战报无从查考,但战斗的空前激烈,还是可以从刘放吾将军的作战回忆一窥端倪:

当时我们面对的是战斗力很强、配备也很精良的日军第33师团……他们不但有战车和大炮,还有一队飞机。18日凌晨,我的部队在协同作战的英军战车及配属炮兵的掩护下,向宾河北岸的日军采取两翼包围态势,开始攻击。这样一来,敌军包围了英军,我军包围了日军,日军腹背受敌,形势不利,但仍持其精良配备,负隅顽抗,同时以巨炮及飞机向我军阵地猛烈轰射。我军以昂扬战志,必胜信念以及炽热活力,除施以两面夹击外,并向敌正面反复冲杀,直到午后4时,敌军伤亡惨重,放弃阵地,纷纷涉水逃窜。

事实证明,课堂讲授加课外复习的学习效果非常好。滕周权因为受到了深入骨髓的影响,曾在晚上做了一个特别的梦。

梦中来到一个遥远的国度,那里山高林密,荒无人烟,他和战友们驾驶战车,向前线隆隆开进,突然,一条大河横亘在眼前,通行的桥梁被敌人炸毁,河对岸的敌人正在向这边疯狂开炮射击。在这千钧一发之际,滕周权发动战车,向对岸猛冲过去,战车竟飞越了宽宽的河面,像飞机一样稳稳降落在敌人阵地上,敌人被吓得呆若木鸡,滕周权很淡定地发射炮弹点名,阵地上瞬间尸横遍野。滕周权用余光观察,发现弟兄们也越河来到了身边,炮火更加猛烈,敌人很快被消灭了。

滕周权从迷糊中醒来,发现被子滚落到床下面去了,制造的响动惊扰了同室所有学员。

第二天是周末,滕周权向罗和睦提议出去走走,熟悉一下周围的环境,又邀另一个战友陈安道同行,陈安道瓮声瓮气地说:“不去,你闹腾一夜,我、我几乎没合眼,我今天、今天要补瞌睡。”罗和睦笑着问滕周权:“昨晚做的什么梦,弄出那么大动静?”滕周权回答说:“刘团长,我脑海里满是刘团长的影子。”

他从1943年底考入驻印远征军教导一团,经驼峰航线飞抵印度受训,后来开赴缅北作战,直至1945年缅甸战事结束,时间跨度为3个年头。在这期间,他和战友们通过各种途径了解、研习仁安羌之战。这期间,滕周权深刻感受到了战友鲜活的生命戛然而止的苦痛,更深刻体认到了当时113团与日军作战时将士为国牺牲的惨烈。“可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。”这句刘团长曾经吟诵的诗句,更深深地印在了滕周权的脑海中。因为对仁安羌大捷更深入的体认,刘团长的形象在滕周权的脑海中越来越丰满。

安羌大捷纪念碑揭幕式

3、仁安羌战役对部队的影响

战车官兵的军事素养,可以说深受仁安羌一战的陶冶和影响。滕周权说:“这次战例对部队的示范效应是很大的。”他认为包括以下三个方面:

1.要踏踏实实地训练。

滕周权和战友们来到印度兰姆伽训练中心后,先在美国汽车学校学习汽车驾驶,再在美国战车学校学习战车驾驶和作战技术。由于上前线杀敌心切,未免有些急躁。每当此时,他们就以刘放吾团长为表率,相互告诫要踏踏实实地训练。

1943年的印度兰姆伽训练营

在学习汽车驾驶期间,一天傍晚休息时,他们就这一话题展开讨论。罗和睦说:“我们一定要好好训练,争取早日加入到痛击敌人的队伍中去。”滕周权说:“是啊,台上一分钟,台下十年功。”罗和睦说:“报纸上说,刘放吾团长带领部队在国内踏踏实实地训练了很多年,才练成了威震敌胆的本领,兵员射击命中率达七成。此外,顽强的战斗意志,也只能通过认认真真地训练才能磨炼出来。”

2.只要落实好113团的作战经验,就离胜算不远。

亲历战场之后,滕周权和战友们发现,每次作战,只要落实好113团的基本经验,就离胜算不远。狭路相逢勇者胜,他们也和113团一样作战勇敢,借助娴熟的战法、先进的武器团结一致与敌方对阵。同仇敌忾,或者说团结,使他们常常较好地完成战斗、撤退、转移等任务。

3.刘放吾团长置生死于度外的精神,极大地影响了战车官兵。

仁安羌战役战至白热化阶段时,指挥军队的刘团长明白此战已经无路可退,只能同日军决一死战。刘团长指挥各营连的长官率部反复冲杀,不断打退敌人疯狂的反扑。在向敌人发动攻势作战时,他置生死于度外,带领113团全体官兵在逆境中爆发出巨大的能量,不仅打赢了与日军的这场恶战,而且成功解救了一批国际友军。

这种精神深深影响了滕周权所在部队的所有战车官兵。在兰姆伽训练时,战车学生兵经常受到长官的激励,要他们学习刘团长的这种精神。他们也认识到,只有像刘团长那样,临危不惧,才能在战场上打出威风,绝地求生,也才会实现“冲开滇缅交通”的战略目的。而这,最终也让所有人在刘放吾将军去世后,仍旧对他念念不忘,充满感激。

通过滕周权的回忆,我们不难看到,在抗日战争的最后关头,在那个不被中国百姓普遍关注的远征前线,中国远征军与美英盟军紧密联系,打出了咱们中国人的士气。在异国他乡奋身为国的抗日斗争中,刘放吾将军不仅打出了漂亮的胜仗,更为战车学生兵树立起了一面旗帜。这面旗帜,就是刘放吾精神,就是中国远征军的精神。

(时间:2018年4月22日 来源:搜狐历史 作者:中国国家历史)