25年坚持拍摄南京大屠杀主题 抗战老兵夫妇捐赠2万多张照片

南京大屠杀遇难同胞纪念馆接受捐赠

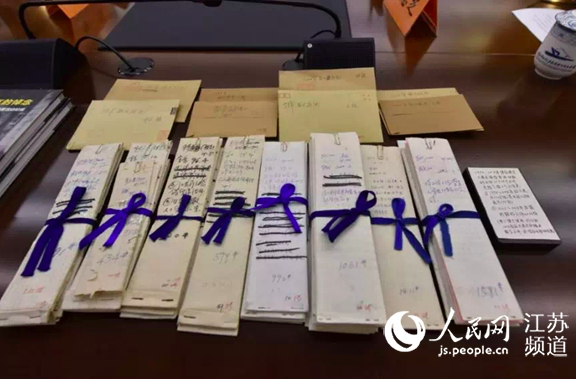

在使用数码相机前,两位老人冲印的胶卷按照年份和活动名称包扎保存

“我们从1994年开始拍摄南京大屠杀主题相关照片,至今已经25年了。”83岁的祁恩芝老人说。12月7日,刘健芝、祁恩芝夫妇将2万多张南京大屠杀遇难同胞悼念活动照片,捐献给侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。

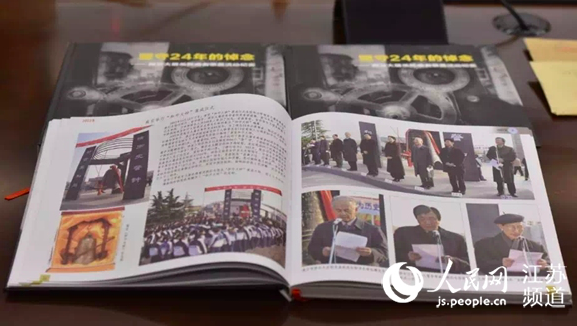

在第五个国家公祭日到来之际,两位老人决定捐献这些年拍摄的照片。此次捐献包括:1994年至2002年拍摄的1008张胶片底片,2008年至2018年11月拍摄的2万多张数码照片,五本《坚守24年的悼念——南京大屠杀死难者祭奠活动纪实》摄影图册。

25年的坚持,两位老人和两万多张照片

翻开老照片,往事一幕幕。1983年,刘健芝从原工程兵工程学院训练部的领导岗位离休。不久,老伴祁恩芝也退休了。退休生活怎么过?老两口一商量,搞摄影!从那以后,摄影就成了两位老人生活的一部分。

每年清明节、12·13等节日或纪念日,以及南京大屠杀史实相关研讨会,都会被刘健芝、祁恩芝夫妻俩定格在相机镜头中。“最初几年是用胶卷拍,每次拍回来都要拿到照相馆去冲洗,然后骑上自行车,送到南京的各大报社,第二天,报纸就登出来了。后来,我们又成为中新社和视觉中国等一些网站的签约摄影师。有了数码相机后,我们一人配一台相机,再后来更新换代,到现在已经用过10多台相机了。照片一共拍了两万多张,我们按照年份保存在几个移动硬盘里,做好标记,找起来比较方便……”祁恩芝老人说。

据两位老人介绍,1994年南京首次公开举办集会悼念南京大屠杀死难者,还举行了电影《南京大屠杀》的开机仪式,两位老人全程拍照,记录了珍贵时刻。“当时一名女生用白布擦拭浮雕,低头默哀的场景令我十分难忘。”祁恩芝老人说,从那一刻起,她和老伴就下定决心,坚持拍摄悼念南京大屠杀遇难同胞的各项活动。

这一拍,就是25年。

《坚守24年的悼念——南京大屠杀死难者祭奠活动纪实》图册

照片凝结着深厚的家国情怀

“只要能拿动机器,我们就会继续拍下去”。拍摄的题材很丰富,为何独独对南京大屠杀题材感兴趣?两位老人说:“因为我们是老兵!”

1943年,年仅16岁的刘健芝在老家山东招远参加了八路军,作为一名通信兵开始了艰苦卓绝的抗战。他亲历了胶东半岛抗战。祁恩芝1951年入伍,曾就读当时的南京工兵学校。1954年1月20日,两人喜结连理,后生育4个儿女。

1983年,刘健芝从单位离休。1987年,祁恩芝也从南京工程兵学院训练部参谋岗位退休。就从祁恩芝退休这年起,老夫妻俩背起相机,骑上自行车,一路走一路拍。

从1994年南京首次公开集会祭奠南京大屠杀死难者,到2018年南京大屠杀死难者国家公祭仪式前夕,整整25年,刘健芝、祁恩芝夫妇用手中的相机,一年不落地见证历史:

2000年2月27日,南京举行“声援东史郎座谈会”,刘健芝、祁恩芝夫妇拍下了白发苍苍的东史郎鞠躬致谢的照片。6年后,东史郎离世,但他鞠躬致谢的这一幕却被镜头定格;

2004年12月13日,悼念仪式上,灾难墙前人们依次驻足、默哀合掌、敬献菊花,一名黑衣日本女性,跪在了坚硬的水泥地上;

……

祁恩芝说:“坚持拍摄25年,是我们对生活在的这座城市的爱,是对81年前遇难同胞深切的缅怀和告慰。铭记历史、珍爱和平,我们会端着相机一直拍下去。”

老伴刘健芝也说:“我们想告诉自己,也告诉后人,不忘国耻,振兴中华,让历史的悲剧不再重演。”

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆副馆长凌曦表示,这是一次温馨的捐赠仪式。“刘老,祁老已经是耄耋之年,二十多年坚持拍摄,风雨无阻,让我们肃然起敬。这2万多张照片,对纪念馆而言是一份珍贵的礼物。”

(时间:2018年12月7日 来源:人民网-江苏频道 作者:王艳 责编:萧潇、张鑫)