97岁的新四军老兵不搞告别仪式 遗体捐献国家

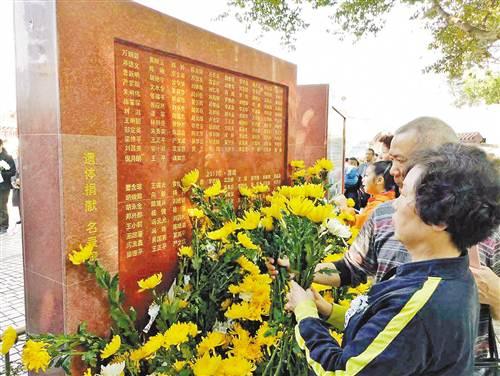

4月1日上午,江南殡仪馆,重庆市2017年遗体器官捐献缅怀纪念活动在此举行。

在重庆市遗体捐赠者纪念碑前,女儿杨一民正在用目光搜索父亲杨建的名字。

当看到纪念碑上新镌刻的“杨建”两个字时,泪眼婆娑的杨一民忍不住上前,用手抚摸着纪念碑上亲人的名字,轻声地说:“父亲,我们一家人看您来了。”

杨一民的身后,丈夫夏军、侄子肖杨凡手握菊花,低头默哀。

父亲28年前立下遗嘱

每年清明节举行的遗体器官捐献缅怀纪念活动是我市专门为遗体捐献者举办的公祭活动,与1900多位记载在纪念碑上的遗体捐献者一样,杨建老人也将自己的遗体无偿捐献给了国家的医学事业。

“父亲专门立了遗嘱,要无偿捐献遗体,我们做晚辈的,只有尊重老人心愿。”杨一民说。

杨建出生于1919年,1940年2月参加革命工作,进入新四军第一师苏中海启县委,1944年加入中国共产党,1985年从重庆市交通局党委监委书记、副局长岗位上离休。

28年前,也就是1989年11月20日,70岁的杨建悄悄写下一份遗嘱:

我毕生革命,唯物主义者,现尚称健康,但年事已高。为我生后事,特立此移风易俗的遗嘱。

一、不搞什么“灵堂”,什么“遗体告别仪式”。

二、不搞什么“留骨灰”。

三、把我身后遗体,自愿无偿捐献给重庆医科大学用于教学科研。

1998年的一天,杨建觉得自己身体状况出现问题,便拿出了遗嘱,正式将自己的想法告诉了家人。“爸爸,你都一把年纪了,捐了也没有用。”当时,心存顾虑的杨一民下意识地进行了劝说。

“你不用劝我,我都了解清楚了,虽然我老胳膊老腿的,但是医学研究非常需要。”杨建拿出了家里的“领导范儿”,当场定板,“人死了什么都没了,但我的遗体还有用,捐献了也是为国家做贡献。”1998年11月20日,杨建的妻子张伟和女儿杨一民分别在遗嘱上签字,认同杨建的决定。第二年,杨建亲自前往市红十字会,填写了捐献角膜的申请。

2014年,杨建突然病重,进入医院急救,清醒后,他再次与女儿谈起了身后事,嘱咐遗嘱不变。

2017年1月11日,杨建老人过世。杨一民按照父亲的要求,第一时间给市红十字会打去电话。

不设灵堂 不留骨灰

杨建的遗体捐献了,97岁老革命的一生就这样平静结束了。

父亲逝世的消息,杨一民没有通知任何亲朋好友,除了自己的老母亲,知道内情的只有杨一民和侄子肖杨凡两家人。“既然父亲专门叮嘱了不设灵堂,不搞遗体告别仪式,那么就让他安静的走吧。”杨一民说。

有一天,还是杨建的老同事问起,杨一民才告知他们父亲去世的消息。“怎么都不通知一声,让我们来告个别。”“父亲专门交代了不搞这些形式。”

“父亲是一名真正的共产党员,他用行动为我们作了表率。”杨一民说,作为他的子女,支持他的决定同时也严格要求自己,便是对父亲最好的尊重。

(时间:2017-04-03 来源:重庆日报)