抗战老兵爱阅读 不可一日居无书

70多年前,在抗日战争和解放战争的炮火中,10多岁的少年卢文普树立了“读书改变命运”的意识,在艰苦的生活中日夜苦读。如今,战火岁月已逝,年届九旬的他和妻子胡萍定居佛山,每天约有4个小时用来阅读。卢文普常说,“我这一辈子都离不开书本,宁可三日食无肉,不可一日居无书。”

记者昨日获悉,佛山市妇联上周已推荐卢文普家庭参评由省妇联、省文明办联合开展的第十四届广东“十大优秀书香之家”评选活动,该家庭也是佛山市唯一推荐对象。

住在窝棚求知若渴

日夜苦读改变命运

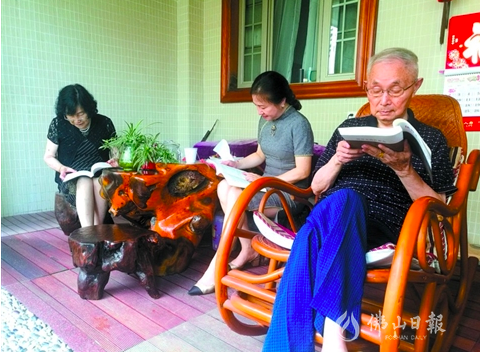

当记者走进卢老家时,入户花园里茶香四溢,翠鸟吱吱鸣叫,卢文普平时读书时所坐的摇椅上还放着一本介绍抗日先烈的书,卢老说这是他现在最爱读的书。

1943年,14岁的卢文普投身新四军。因读过两年私塾,他被选为河南信罗边区税务局税务员,一年后被提升为税卡长。当时,卢文普负责收“行商税”,工作地点经常变动,需带枪在各交通要塞甚至敌占区工作,工作危险重重。

卢文普与妻子胡萍、女儿卢燕一起享受阅读时光。/佛山日报记者黄碧云摄

抗战胜利后,国民党向鄂豫皖革命根据地大举进攻。新四军第五师在突围前实行“精兵简政”,一切非战斗人员回家隐藏,16岁的卢文普只好躲回家中。后来,为了避免被国民党抓壮丁,他背井离乡,走上了到师范学校求学的道路。经济困难时,只能住在菜地窝棚里。“那时有钱的学生都在老乡家吃住,我没钱,一天吃两顿饭,中午只能饿着。”虽然生活条件艰苦,但想到自己基础薄弱,卢文普求知若渴,日夜苦读,努力追赶学校进度。

也正是因为这段刻苦读书的经历,解放后,卢文普被推荐到信阳师范就读,后来还保送到河南大学中文专业。“从小学到大学,我只用了11年,相比普通人相当于跳了五级。”卢文普说。

教书育人挑灯夜读

言传身教书香传家

1954年、1955年,同为河南大学同学的卢文普和胡萍毕业后,先后任职全国100所重点高中——信阳高中。上世纪五十年代,共和国成立初期一穷二白,教育落后,人才紧缺,文盲较多。夫妻两人以教授语文为主,立志为祖国教育事业奉献青春和汗水。

“你要给学生一杯水,你就要有一碗水。”在教学期间,卢文普和胡萍深知语文教师博闻多学的重要性。虽然工作繁忙,但他们总是挤出时间埋头学校图书馆。不仅研读教辅资料,还尽量抽时间广泛阅读各种社科类书籍。每逢寒暑假,他们从图书馆借的书都是用小推车推回家的。“那时候没钱买书,就从学校图书馆借。我们学校当时是省重点、国家重点,藏书很多。”卢文普还记得,那时没有电灯,夫妻俩每天晚上点着煤油灯看书,“烟不断飘过来,时间长了鼻孔里都是黑色的”。

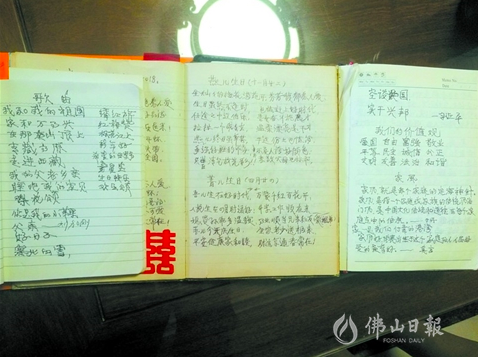

患病后,胡萍用左手写下的读书笔记和夫妻俩作的诗。/佛山日报记者黄碧云摄

卢文普家庭的学习氛围浓厚,家庭成员都以读书为荣、读书为乐。当时其他孩子们攒些猪骨头换零食吃时,儿子卢菁却选择跟小摊换旧书,吃早餐的1毛钱也常被他省下来买书。有一次他还换了半本残破的竖版《三国演义》回来,看得十分痴迷。1987年,卢菁的高考作文获得满分,在信阳市引发轰动,复卷时阅卷老师点评这篇文章:“添一个字也不行,去一个字也不行”。

女儿卢燕现任佛山市国资委副调研员,与父母一样嗜书如命。不爱逛街的她,最爱逛实体书店,家里藏书超过2000册。2003年,佛山推动扁平化网上政府建设,卢燕围绕该项改革执笔的文章《筑防火墙 固防腐墙》刊登在国家行政管理杂志上,最终被国务院内参提炼,得到国家领导人的批示。佛山因此登上人民日报头版头条,成为全国政务信息化城市的标杆。

退休后手不释卷

每日阅读成习惯

腹有诗书气自华。如今,卢文普家庭在教育、建筑、音乐等领域英才辈出。全家祖孙三代11人除一名初中生外,全部都拥有本科以上学历,5人获得硕士学位,其中2人留学英国伯明翰大学、俄国莫斯科大学。全家有6人是党员,4人是拥有高级职称的科教干部。小儿子卢菁创立的重庆卓创国际工程设计有限公司在国内民营建筑设计院中享有盛名。大儿子卢艺去年还荣获中华全国总工会颁发的全国优秀工会工作者称号。

1990年后,卢文普和胡萍相继退休。但读了一辈子书的他们,30多年来始终没有放下手中的书本。每天清晨起床锻炼完,卢文普就会用紫砂壶泡上一壶清茶,坐在摇椅上读书品茗,胡萍就在一旁写会儿毛笔字再读书。午间午睡后,两人继续阅读直至晚餐。

在佛山定居后,两人更成为市图书馆的老读者。几乎每个月借书一次,每次借10~20本。今年,卢文普已90岁高龄,胡萍也已86岁,两人还能熟练使用图书馆的自助借书还书系统。“每次借到书,我总是巴不得一下子读完,两三天就能读一本。”卢文普说。外孙女还送给两位老人每人一台平板电脑,偶尔他们还会上网看新闻或者看家人推荐的文章。

多年来,胡萍还养成了记读书笔记的习惯,家里的读书笔记数不胜数。两三年前,她罹患脑血管硬化,至今右手总是不自觉地颤抖,无法写字。于是她开始练习用左手书写读书笔记,从治国理政名言到爱国歌曲,从读书心得到菜谱,应有尽有。近年来,每逢生日或纪念日,两位老人还会作诗一首,集结成了庆典诗文、回忆录、我的家族等多份手稿。

(时间:2019年7月3日 来源:佛山日报)