抗战老兵凌承学

档 案:

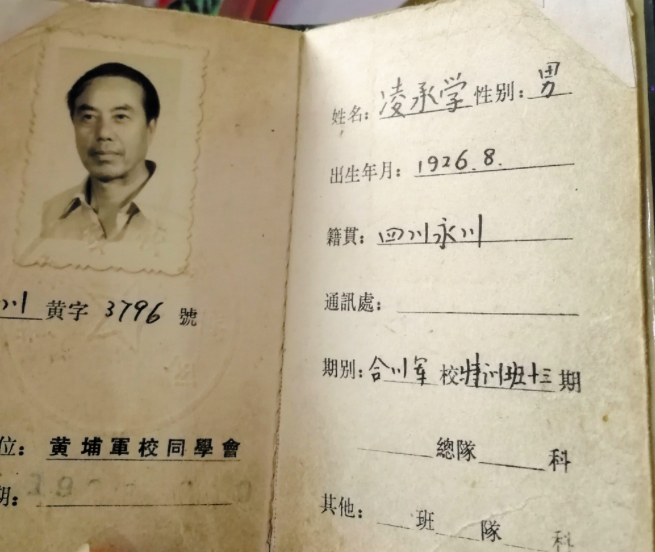

凌承学,1926年8月16日,生于永川临江镇骑龙大院,身高182cm。四川合川黄埔军校特别训练班军训班13期步科毕业。曾任中国青年远征军205师中尉参谋,参加独山保卫战、抗日战争。1949年12月30日,率部队在邛崃火井镇起义,后担任中国人民解放军12军,战二师五团三营上尉副营长。2015年,获得中共中央、国务院、中央军委颁发的中国抗战胜利70周年金质纪念章。

凌承学

证件展示

国家多难

凌承学的父亲凌恩远(又名凌戴阳、凌再阳),原川军某部团长。母亲去世早,因家中无人照料他,凌承学就到原永川双凤百乐二队(现永川区临江镇大竹溪村)的舅舅陈国树家生活。他先后在临江小学、双凤小学、英井中学读过书,写得一手漂亮的仿宋字。

1931年,“九·一八”事变;1937年,“七七卢沟桥事变”,日本就此全面进攻中国。从那时起,也全面拉开了中华民族抗日战争的序幕。凌承学当时虽然还不大懂事,但从父亲那里,知晓祖国正遭受外强侵略,处于水深火热之中。

参军报国

“一寸山河一寸血,十万青年十万军。”这是上世纪40年代,新中国成立前抗战时期著名的政治口号。1943年,17岁的凌承学作为青年知识分子,满腔热血,报名参军,到重庆中央训练团训练,编入“十万青年十万军”大部队,中国青年远征军(美式装备)10师。之后,他曾任中央训练团器材中士、贵州修文步兵二团少尉司书、贵州修文青年远征军205师中尉参谋。1944年,凌承学加入四川合川黄埔军校特别训练班,1945年军训班13期步科毕业。他至今记得黄埔军校宗旨:“发扬黄埔精神,联络同学感情,促进祖国统一,致力振兴中华。”1945年他参加独山保卫战,获得抗日胜利勋章。

新中国成立前,他历任贵州大方县保警大队三中队中队长,成都保安三团上尉副营长。

1949年12月30日,凌承学作为四川保安三团三营副营长,率兵在邛崃火井镇一带,正式宣布起义,之后任中国人民解放军12军战二师五团三营副营长。

九旬高龄的抗战老兵,腰不弯、背不驼,除了听力稍差外,走路精神抖擞,说话声音洪亮。面对记者的采访,凌承学依然满腔激情:“明明知道可能死亡,我就不怕死,就是要用生命支撑即将坍塌的大厦;明明知道没有生的希望,我就不怕死,就是要用胸膛去阻挡敌人的枪炮。”为了民族,为了国家,响应祖国号召,贡献自己的力量,乃至献出生命,凌承学无怨无悔。

终见彩虹

1950年,凌承学退役,先后在原邛崃县委任过背枪的工作干部,在邛崃当过小学教师、中学教师。1955年,他结婚成家,共养育了5个孩子(2男3女)。1975年下放农村自谋职业养家糊口。如今,他的老伴已去世,服过兵役的小儿子也已去世。

2010年,凌承学荣获四川省中山文化艺术研究院、四川巴蜀抗战史研究院颁发的抗战老兵证;2013年,凌承学享受抗战老兵政策,邛崃市委统战部对他们进行看望慰问,参加邛崃市黄埔军校同学会和后代联工委的新年团拜会、黄埔军校建校周年纪念活动、座谈会等;2015年获得中共中央、国务院、中央军委颁发的抗战胜利70周年金质纪念章。

如今的凌承学,紧跟时代步伐。在他的影集里,珍藏着习近平总书记讲话的照片,上书“真正的危机,不是金融危机,而是道德与信仰的危机……与智者为伍,与良善者同行,心怀苍生,大爱无疆。”他有信仰、守道德,他信仰共产主义,这也是他的长寿秘诀。他热爱祖国,热爱民族,希望为凌氏家族增光,希望为祖国建设出力,希望世界和平、没有战争,人人安居乐业、生活幸福。

现在,凌承学常住在四川邛崃桑园镇马鞍社区大儿家。“5个子女虽没机会念书,但孙辈大多是大学毕业,现已四代30多人同堂。家中有多名共产党员。现在,我很幸福!”凌承学高兴地说。

(时间:2019年4月22日 来源: 永川网 编辑: 赵小兰)