尹培丽:口述资料及其著作权问题探究

口述资料是与文献资料、实物资料并列的资料来源与表现形式,因其内容通常是当事人的亲身经历或者独到见解,所以具有强烈的事实震撼力和独特的保存价值,能够为我们提供较为立体的、真实的人物和事件资料。因此,20 世纪中叶以来,口述资料的学术价值引起了图书馆、档案馆和学术机构乃至影视界的重视,各种类型的口述资料库纷纷建立。但是从国内的研究现状看,对于口述资料的概念界定、类型划分、著作权归属等问题的研究和论述较少,有必要进行系统而深入的探讨,为口述资料的工作实践提供理论支撑。

1 口述资料的界定

1.1 口述资料的概念

口述资料与口述历史、访谈资料等概念极容易混淆,在已有的文章中也出现了互置和通用的现象。根本原因是没有抓住口述资料的本质,没有从信息源以及信息流的方向等深层次上加以把握。检索发现,国内对口述资料的概念尚不统一,较有代表性的是:口述资料是口述历史工作过程中生成的录音材料经过整理、归档后形成的资料。[1]按照笔者的理解,此界定有待商榷。就近几年媒体报导的口述资料著作权纠纷案件来看,都与口述历史无关。如:被称为“我国第一例口述资料著作权案件”的“赵民诉北京多赢时代文化传媒有限公司侵犯著作权纠纷案”[2]以及奉为“全国首例教师口述作品网络侵权案”的“全国快速作文研究中心主任、湖南省邵阳市新邵一中特级教师杨初春诉江苏省扬州市育星网络科技公司侵犯其口述作品网络传播权案”[3]等。

这些鲜活的案例传达出一个共同的信息:口述资料不仅仅是局限于口述历史过程中的资料,其内涵和外延要宽泛得多,它可以与历史事件、历史人物相关联,也可以是对特定现实问题的意见陈述,还可以是即兴的演讲、教师的授课、记者的访谈等形成的资料,只要其承载信息的原始获取和传递方式是通过口头形式,而无论其最终以何种载体固定,均可认定其为口述资料。据此,可以对口述资料的概念作如下界定:口述资料是经当事人口头叙述其个人成长经历、学术思想或者对社会、历史、学术、人生等问题的认识和见解等而记录下来的,以文字、录音、录像或者三者相结合的方式存储的资料。口述资料一经存储,就转化为文献资料,所以,界定口述资料的关键是探其源头,看其所承载信息的最初来源是否为口头陈述。

1.2 口述资料的分类

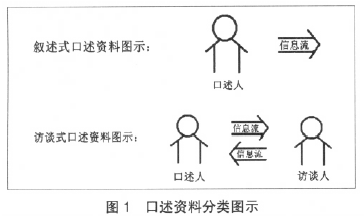

所有的口述资料,其信息源都是口头表述,但是在形成过程中信息流的方向是多样的。因此,依据形成方式可以将口述资料区分为叙述式口述资料和访谈式口述资料两种。叙述式口述资料是口述人自己或者委托他人以口头叙述的方式记录信息内容,信息流是单向的,如教师授课、个人演讲等;访谈式口述资料则是通过访谈的方式,借助访谈人和口述人的互动而完成的口述记录,信息流是双向的,如名人访谈、现场互动等(见图1)。需要注意的是,区分叙述式口述资料和访谈式口述资料的关键不是看口述资料形成现场的人数多寡,要看信息流的方向,如万人齐聚的礼堂,只有一位专家在演讲,因为信息流是单向的,所以形成的口述资料是叙述式。

1.3 与口述资料相关的几个概念

口述历史、访谈资料和口述主体、口述人、访谈人等是与口述资料密切相关的概念,对这些概念的准确把握并厘清它们之间的关系,有助于我们更好地理解和掌握口述资料的概念及内涵。

首先看口述历史,根据维基百科的定义,“口述历史是一种搜集历史的途径,该类历史资料源自人的记忆,由历史学家、学者、记者、学生等,访问曾经亲身生活于历史现场的见证人,让学者文字笔录、有声录音、影像录影等。之后,作为日后学术分析,在这些原始记录中,抽取有关的史料,再与其他历史文献比对,让历史更加全面补充、更加接近具体的历史事件真实。”[4]可见,口述历史是历史工作的一种,与某段历史密不可分。“它作为独立的历史方法学诞生于20 世纪30、40 年代的美国,并于60、70 年代在西方各国得到广泛应用”。[5]而访谈资料,根据上述对口述资料类型的划分,它是口述资料的一种,是口述资料的下位概念,是存在双向信息流动的口述资料。

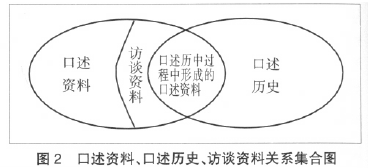

口述资料、口述历史、访谈资料的关系可简要概括为:口述资料与口述历史属交叉概念,口述历史的过程中可以形成口述资料的一种———访谈式口述资料;而访谈资料是口述资料的子概念,它与叙述式口述资料共同构成口述资料的集合(见图2)。

口述主体则是口述资料形成过程中对信息形成起到实质性作用、做出实质性贡献的人,包括口述人和访谈人。口述人是最主要的口述主体,是思想、见解等的陈述者;访谈人则是在访谈式口述资料的形成过程中对口述人起到提醒和引导作用的人,其对口述资料的形成及质量等也起到至关重要的作用。而只起到辅助和记录作用的记录人、录音、录像人员等不属于口述主体。

2 口述资料的著作权属性与权利归属

正如John A. Neuenschwander 在《口述历史与法律》一书中所言:“预防性法律总不如诉讼来得费时与昂贵。”[6]在口述资料和口述历史工作蓬勃发展的今天,尤其是面对我国著作权观念普遍比较淡薄的现状,有必要对口述资料的著作权问题进行深入研究,以期从源头上预防有关纠纷和诉讼的发生。口述资料的著作权保护,实际上就是对口述资料所形成的文字、录音、录像等以“作品”的形式加以保护,并对口述主体及口述资料用户的权利义务关系做出明确规定,对口述资料的收集、整理和利用的全过程依据现行法律的相关规定和原则精神加以规范。其目的是形成口述资料的良性运作环境,为其健康发展提供法律保障。

2.1 口述资料的著作权属性

判定口述资料属性主要依据2010 年2 月26 日最新修订的《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)第二条和第三条规定:“中国公民、法人或者其他组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。”“本法所称的作品,包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:(一)文字作品;(二)口述作品;…”[7]从法律条文的规定来看,口述资料是否受我国《著作权法》保护,其关键在于是否符合“作品”的构成要件。《中华人民共和国著作权法实施条例》(以下简称《实施条例》)第二条对作品的界定为:“著作权法所称作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。”[8]因此,应从是否为智力劳动成果、是否具有独创性和可复制性等方面来确定口述资料的“作品”属性。

口述资料是智力劳动者在社会实践中产生的具有保存价值和利用价值的真实记录。口述资料从选题到采集、整理的全过程都蕴含着口述人或访谈双方的独特构思,凝聚着口述资料形成者和管理者的辛勤劳动,是人类智慧的结晶,具有精神生产范畴的智力产品的特征。[9]因此,口述资料是具有独创性的智力劳动成果。对于可复制性,即是否以某种物质载体加以固定。口述资料是以文字、录音、录像或三者相结合的载体形式固定的资料,具有可复制性。从《实施条例》第四条修订前后的表述,可以看出对口述资料法律保护的历史沿革。1991年国家版权局发布的《实施条例》称“口述作品,指即兴的演说、授课、法庭辩论等以口头语言创作、未以任何物质载体固定的作品”。[10]2002 年9 月15 日起施行的修订后的《实施条例》改为“口述作品,是指即兴的演说、授课、法庭辩论等以口头语言形式表现的作品”。[11]可以看出,修订后的《实施条例》与《著作权》法对作品的界定实现了更好的吻合,同时从可复制性上明确了口述资料的著作权属性。

2.2 口述资料的著作权归属

由于口述资料形成过程中所涉及的主体较多,而且口述资料一经借助某种载体加以固定,就自然转化为文献资料,有其特殊性。因此,口述资料的著作权归属具有相对复杂性,须针对不同情况,做出具体的区分和界定。

2.2.1 叙述式口述资料的著作权归属

叙述式口述资料多为个人的演讲和教师授课等,即使有人帮助整理口述内容并以文字等形式加以固定,其著作权一般应归口述人个人所有,帮助者只起到记录和辅助作用,可以获得一定的劳务报酬,但不享有著作权。

需要注意的是,部分叙述式口述资料属于职务作品。《著作权法》第十六条规定“公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品”[12],其著作权归属分为两种情况:

一是著作权由单位享有,作者仅享有署名权和获得奖励的权利。其成立条件是“主要是利用法人或者非法人单位的物质技术条件创作,并由法人或者非法人单位承担责任的工程设计、产品设计图纸及其说明、计算机软件、地图等职务作品或者法律、行政法规或者合同约定著作权由法人或者非法人单位享有的职务作品。”[13]

二是著作权由作者享有,单位享有优先使用作品的权利。优先使用是指“作品完成2 年内,未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。但如果在作品完成2 年内,单位在其业务范围内不使用的,作者可以要求单位同意由第三人以与单位使用的相同方式使用其作品,单位没有正当理由不得拒绝。在作品完成2 年内,经单位同意,作者许可第三人以与单位使用的相同方式使用作品所获报酬,由作者与单位按约定的比例分配。作品完成的2 年期限,自作者向单位交付作品之日起计算。”[14]就实践来看,叙述式口述资料即使构成职务作品,其著作权也极少归单位所有,一般仍归属口述人所有,单位享有优先使用权。

2.2.2 访谈式口述资料的著作权归属

访谈式口述资料的形成是口述人和访谈人双方互动、相互配合的过程。一般而言,口述人的叙述是口述资料的实质部分,因此口述人理所当然地可以主张著作权。但是,访谈人在访谈过程中所起的作用也不容忽视。从受访者(口述人)的确定、访谈提纲和框架的拟定到对访谈内容、访谈深度的把握,以及对口述人的引导等都需要访谈人查阅相关文献资料并投入一系列复杂的智力活动。可以说,访谈式口述资料无论从作品的表现形式(问与答)看,还是从思想内容来看,都是双方共同参与的结果。Ritchie 即指出,“访谈是双方共同参与制作的产物”[15]。因此,访谈人也有权主张著作权。访谈式口述资料“作品”的创作过程,融入了访谈者和受访者的共同劳动,该作品应为合作作品。《著作权法》第十三条规定:“两人以上合作创作的作品,著作权由合作者共同享有。”[16]即口述资料的著作权归口述人和访谈人共同所有,对权利的占有、使用、收益和处分须遵循民法通则有关“共有”的规定。从操作层面看,可依据《实施条例》第九条的规定:“合作作品不可以分割使用的,其著作权由各合作作者共同享有,通过协商一致行使;不能协商一致,又无正当理由的,任何一方不得阻止他方行使除转让以外的其他权利,但是所得收益应当合理分配给所有合作作者。”[17]

这里需要注意的是:口述人所享有的著作权无论从法律规定还是实践操作层面都是没有任何争议的,而对于访谈人的著作权,则需要分情况区别对待。第一种情形:若访谈为访谈人的个人行为,则著作权归访谈人个人和口述人共同所有。此情形较为简单。第二种情形:访谈为访谈人的职务行为,则著作权归访谈人的受雇单位和受访者共同所有,访谈者仅享有署名权。因为此种访谈资料的形成过程是有组织、有计划的单位行为,访谈人多为完成单位任务或履行职务而从事访谈工作,并且采访过程中所使用的录音、录像等设备,多为单位提供,而且访谈人一般为该单位的工作人员,属于典型的“利用单位物质技术条件创作,并由单位承担相关责任”的职务作品。符合《著作权法》所规定的著作权归单位所有,作者享有署名权并获得一定物质奖励的情形。需要特别指出的是:在探讨口述资料著作权归属时,不可忘记著作权的私权属性,即允许当事人的意思自治,任何一方均可以通过口头或书面的约定全面或者部分地放弃其著作权中的财产权部分或者将其合法转让给第三人。

3 口述资料整理和利用过程中所涉及的著作权问题

诚如Ritchie 所言,口述资料只有通过整理和利用才能走出“抽屉、柜子和地下室”,为一般学界所用。[18]口述资料形成以后,必须进行整理,对所形成的文字内容、录音、录像等进行必要的加工和处理,例如为录像配备文字字幕、对特定人物和事件进行必要的注释和说明等。尤为重要的是,对口述资料中所涉及的有关个人隐私、国家秘密及历史事件等需要进一步考证并作必要的技术处理。

3.1 口述资料整理过程中的著作权问题

口述资料的整理,就是将采集到的录音、录像进行合理的剪辑和编排,并转换为文字的过程(访谈所形成的文字资料,在口述工作中称作抄本)。其中录音、录像的剪辑不会对著作权归属产生影响,即归原口述资料的作者所有。但在转换成文字即生成抄本的过程中,则可能会出现著作权归属的变动。此情形发生在访谈式口述资料的访谈人或者叙述式口述资料的整理人对口述资料中所涉及的事实部分进行考证时,如亲临事件发生地,访问相关当事人或查阅相关资料,结合分析口述人叙述的前后逻辑关系等,这些活动的进行,都需要访谈人或整理人投入大量的脑力劳动。[19]这些考证结果遂成为抄本的附属作品,并连同抄本一起形成新的作品,但其本身不能脱离原抄本而独立存在。

经过考证而形成的附属作品的著作权相对于其所依附的原口述资料的著作权而言,可能会出现权属的异动。异动情况主要取决于考证工作中口述人是否参与并投入了智力劳动。如果原口述人实质性地参与了考证工作,那么考证后所形成的作品仍然视为合作作品,著作权归双方共同所有;反之,著作权归访谈人或整理人单方所有。

3.2 口述资料利用过程中的著作权问题

口述资料的利用,使得其著作财产权有了实现的可能。对于叙述式口述资料,其著作权归属比较明确,在利用中只要依法行事即可。但是访谈式口述资料由于著作权主体相对复杂、在整理过程中还经常会出现权利归属的异动等情形,因此应当对各种可能的情形加以区分。访谈式口述资料在利用之前,为明确访谈方和口述方的权益,划清各自的权利范围,减少纠纷,在口述资料的抄本形成之后,访谈方须专门拟定授权委托书,连同抄本一道送交口述人。待口述人审查后认为该抄本符合其叙述,就可以签署授权委托书。该授权委托书可以是许可使用合同,也可以是版权转让合同,但一般应具备“编辑和使用的限制”、“著作权归属”、“优先使用权”、“版税问题”、“该资料预期的处置方式和各类传播方式”以及“电子发行”等事项。

一般而言,在授权委托书中,受访者要许可或转让抄本的复制权、发行权和广播权。另外,以抄本为蓝本将其进行艺术处理,改编成书出版发行也是口述历史活动的主要目的之一,所以改编权也是开发一方极力争取的权利。对于信息网络传播权、改编权、汇编权及翻译权等权利的许可和转让双方可就各自意愿通过谈判进行约定。

4 结语

口述资料与其他智力劳动成果一样,与著作权制度息息相关。从口述资料著作权的产生、权利主体的确定、到权利的授予或转让、以及对口述资料所转化成的文献资料的保存和传播等,无不渗透了著作权保护的精神。同时,著作权制度对口述资料活动的展开也起到了保障和推动作用。因为著作权对任何作品的保护均限于作品中的智力创造,由此产生的经济利益也只能归属于智力劳动的投入者。所以才从根本上保护了智力成果产生的源泉,促使了更多智力成果的出现。

就口述资料而言,从其最初的形成到整理后的抄本,再到抄本基础上的演绎作品,直至编辑出版后的正式出版物,这一系列流程中通过著作权法所确定的权利主体均是投入智力劳动的口述人和访谈人。对于只在口述资料活动中提供金钱资助的开发方,则只能通过法律规定或作者的授权、转让方能间接的享受著作权中的部分精神和经济权利。这也正是法律天平在口述资料中的平衡与实现。

参考文献:

[1][5]郑松辉,陈俊华.图书馆口述资料工作的伦理问题初探[J].四川图书馆学报,2009,(4).

[2]北京多赢时代文化传媒有限公司侵犯著作权[EB/OL].[2008-10-24].http://www.315wm.com.

[3]全国首例口述作品网络侵权案宣判[EB/OL].[2008-09-10].http://www.chinawriter.com.cn.

[4]口述历史[EB/OL][. 2008-09-10].http://zh.wikipedia.org/zh-cn/% E5%8F%A3%E8%BF%B0%E6%AD%B7%E5%8F%B2.

[6]王雯君.口述歷史的法律與倫理議題[EB/OL].[2010-11-20].http://hakka.ncu.edu.tw/Hakkacollege/big5/net

work/paper/paper18/25.html.

[7][8][11][12][13][14][16][17]中华人民共和国著作权法[M].北京:中国法制出版社,2010:4,22,9,8,24.

[9]郑松辉.图书馆口述历史工作著作权保护初探[J].中国图书馆学报,2008,(185):104-110.

[10]本书汇编组.中国百年著作权法律集成[M].北京:中国人民大学出版社,2010:62.

[15][18](美)里奇.王芝芝,姚力译.大家来做口述资料:实务指南(第二版)[M].北京:当代中国出版社,2006:

15,184.

[19]董瑜芳.试论口述历史中的版权问题[J]. 郑成思. 知识产权文丛(第11 卷)[M]. 北京:中国方正出版社,2004.

(来源:《图书与情报》2011年第3期)