赤胆英雄忆红色过往,薪火相传扬革命精神:课题组寒假期间赴苏锡访谈抗战老兵

2019年1月19日至1月26日,国家社科基金重大项目《抗日老战士口述史资料抢救整理》(项目批准号15ZDB045)课题组一行前往一行前往江苏苏州、江阴、无锡、宜兴四地访谈抗战老兵25位。具体是:八路军老战士赵德恭(太岳军区司令部)、于芝林(海阳县大队)、窦效章(山西决死一纵队)、张钦文(吴桥县大队)、薛洪宾(渤海军区六区宣传队)、高学谦(博兴县大队)、郑兰春(胶东军区文登县大队)、梦非(渤海军区北镇兵站)、潘宗道(海阳独立营)、孟光全(胶高县大队)、王朝本(晋察冀军区独立营);新四军老战士周培生(丹北独立团)、崔汉鸿(3师特务营)、苏克(射阳武工队)、朱守龙(新四军3师)、汤鹤筹(苏中三分区政治部文工团)、罗天冶(四支队特务营侦察连)、沈啸森(战干一团地下党员/溧阳后周区长)、汪忠海(皖浙游击支队)、王痕(沭阳县政府财粮科);国民党军老战士张惜晨(第三战区战地服务团干训班)、沈敖荣(陆军辎重兵汽车三团)、李志鸿(第五军装甲兵团)、王恒(鲁苏战区副总司令部特务团)、朱希璋(驻印军暂编汽车第一团)。

课题组正在访谈八路军老战士郑兰春

抗战的销烟弥漫在中国大地上,中华民族到了最危险的时候,中华子女不得不走上抗战道路。他们之中有深受家庭影响而走上革命道路。于芝林家便是地下党交通站,从小耳濡目染,毅然参军打日本。新四军老战士朱守龙出身贫苦,同父异母兄长的排挤和饥寒交迫的生活使他义无反顾走上抗日道路。他们之中也有因革命信仰而成为一名战士。八路军老战士赵德恭因战争中断学业后加入抗日剧团,表现出强烈革命的决心,后被薄一波所赏识进入太岳军区学习,为抗日战争贡献自己的力量。新四军老战士罗天冶与汤鹤筹皆参与过学生运动,是当时的进步力量,因而被党组织选中派往学习,在战场上为冲锋陷阵的战士保驾护航。潜伏在国民党战干一团中的地下党员沈啸森工人出身反对剥削,赴赣寻党,三断三续,跟着中共的步伐顽强抗日。

课题组正在访谈新四军老战士罗天冶

抗战老兵们用他们丰富的经历,为我们讲述了一个又一个感人之声的抗日故事。周培生受到哥哥的影响,毅然参加新四军。在一次战斗中,与同行的五名战士一齐消灭了三名凶恶的日本鬼子。新四军老战士崔汉鸿早在1940年就参加革命,主要负责站岗放哨和押送战犯,在特务营屡立战功。八路军老战士张钦文15岁便瞒着父母随野战医院离开村子。身为一名通讯员,始终勤勤恳恳工作,寸步不离罹患残疾所长。山西决死一纵队窦效章也是一名看护员,在敌人扫荡的危急关头,机智的将药箱与死去战士的棺材掩埋在一起,保住了救命的药品。八路军渤海军区六区宣传队薛洪宾在部队白天负责宣传工作,晚上还经常对敌人的炮楼和交通干线进行干扰与破坏,在敌后不断削弱敌人的力量。八路军海阳独立营潘宗道15岁开始闯关东,在一家名为“美人座”的日本料理店做厨师,讲述了在敌占区工作的独特经历。

课题组正在访谈国民党军老战士李志鸿

在本次访谈中,涌现出两对烽火伉俪,沈啸森夫妇、朱守龙夫妇都是在战争相识相知,在战火中喜结姻缘,如今早已走过七十年头,依然相互扶持,恩爱如初。可谓执子之手,与子偕老。时光匆匆,岁月如梭,随着烽火销烟的日渐远去,当年热血战士早已雪鬓霜鬟。聆听烽火记忆,深感今日之和平来之不易,老一辈革命家的红色精神须被铭记,代代相传。

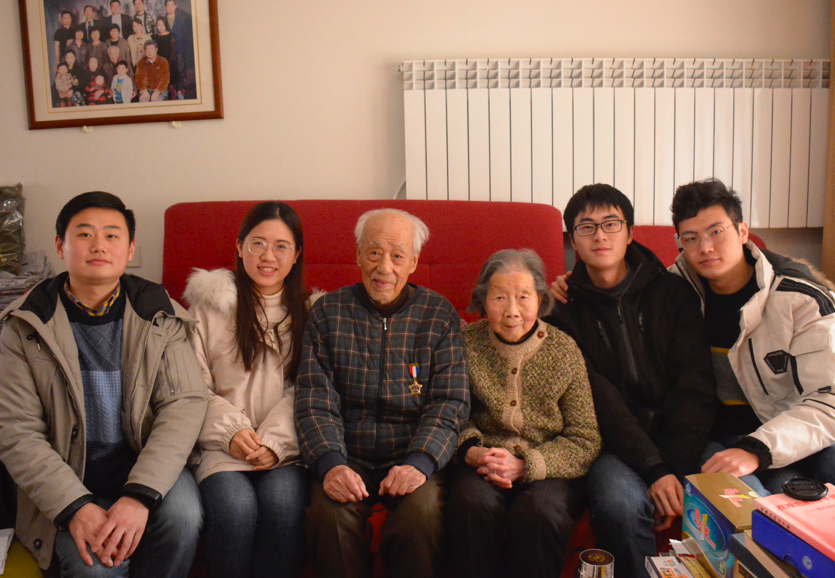

课题组与新四军老战士朱守龙夫妇合影

课题组与新四军老战士沈啸森夫妇合影

在本次访谈老兵的过程中,项目合作单位南京民间抗日战争博物馆口述历史工作室作为执行单位,由爱德基金会“纪念抗战专项基金”为每一位接受访谈的老兵分别提供一份“抗战老兵慰问大礼包”,包括慰问物资(衣物)、纪念牌匾及勋章。

课题组与新四军老战士苏克合影

课题组与新四军老战士汤鹤筹合影

课题组与八路军老战士潘宗道、张文治合影

本次访谈活动得到苏州军分区第三干休所、苏州市新四军暨华中抗日根据地历史研究会、苏州市新四军暨华中抗日根据地历史研究会后代分会、江南大学致远团队的大力支持与帮助。 他们在百忙之中参与访谈,及时与老兵及家属联系安排访谈时间,在现场为课题组提供翻译方言等,他们是:

苏州军分区第三干休所 陈志

苏州市新四军暨华中抗日根据地历史研究会副会长兼苏州市新四军暨华中抗日根据地历史研究会后代分会会长 秦晓明等;

江南大学致远团队 张英凡等;

再次感谢苏州军分区第三干休所、苏州市新四军暨华中抗日根据地历史研究会、苏州市新四军暨华中抗日根据地历史研究会后代分会、江南大学致远团队的大力帮助,有了你们的支持,课题组的进展才会更加顺利!