高贺杰:口述,史? ——基于Ethnomusicology的“口述史”反思

楔子:是哲学还是“生活”?

哲学家Pierre Hadot在其《哲学是生活的一种方式——从苏格拉底到福柯的心灵旅程》(Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault)一书中曾试图检讨人们对于希腊哲学的某些误解,他认为:现在人们(特别是18、19世纪以来)对希腊哲学的解释,很多都将哲学的本来面目(“原生状态”)搞错了;因为在希腊哲学中,无论是谈论物理、宇宙、自然,还是数学等一系列理论,原本并非是那些抽象玄理的“纯哲学辩论”,而都是跟生活相关的。他的主要理由是,在那个时代,“口述是‘优先的’,印刷则居于其次”。因为,印刷的目的原本是为了再一次的口述;而在古希腊时期,对话是其最重要的方式,所有的学问都带有“生存的层面”。①自20世纪中叶被逐步确认以来,到20世纪70年代动着整个新史学的进程,及至在当代仍具有重要的影响,“口述史”在时下在整个人文学科的语境中展示出一种类似“显学”的姿态并非毫无来由。然而,正如人们对古希腊哲学的某些善意的“误解”一般,我们对“口述史”所持的态度,却似乎阻隔着种种“误会”——我们常常愿意将其所提供的更加“杂乱”的表述当作某种历史真实而忽略了“口述”对于研究真正意义的探寻。其实,当把视域放置在更广阔的历史语境中的话,毋宁说我们对“口述史”及其研究作用的种种认识,正经历着某种回归。

一、“轻蔑的笑声”:“口述史”的赞美与质疑

“尽管从古至今口头传承的历史在生活中一直存在,但社会历史的主流话语中却体现不出大众音乐创造和体验的主体性意义。口述史的出现,为‘全景式的音乐历史’书写提供了一种新的选择。”[1](P48)的确,与一些学者对“口述史”的认同相似,在Ethnomusicology 论域中,“口述史”研究方式已获得了相当的认可与关注。

一方面,在研究的过程中,人们越来越注意到,除了书面的典籍文献之外,与事件的当事人(直接或间接)及旁观者进行访谈对话,亦是获取研究信息的主要来源。另一方面更主要的例证是,不同于前者在研究过程中的运用,以基于访谈和对话为主要素材的诸多谈话引述与交谈实录,正越来越多的出现在研究报告之中,已然堂而皇之作为主体参与研究文本表述。

这不足为奇,因为每当回想一次次田野作业的经历时,我们都会有这样的发现:事实上研究者的主要工作就是访谈与记/采录。当然,面对较为久远的历史活动,在爬梳文献之外,口述方式尚显无能为力;但事实上,亦如达尔豪斯基于整个史学研究所表述的那样,“人们开始怀疑早先的历史学家所认同的‘属于历史的是什么’。曾经有过公式,‘伟大人物’据说‘创造历史’”,[2](P19)从整体音乐学的内部,已悄然站在“口述”的立场上传出了对传统史学研究的某种忧虑。

以Ethnomusicology视角窥见历史的轨迹已逐渐被人所接受;但很显然,就偏重当下或“活态”的研究传统而言,历史仍然是一个郑重而不容亵玩的话题,因而也有很多人直言不讳的表示了其对以“口述”方式介入历史问题的忧虑与怀疑。“人类学和历史学的伟大友谊被空前重视,但人类学家仍旧和所有的社会科学家一样,被认为是‘最蹩脚的历史学家’”。[3](P21)最浅显的理由就是,将田野对话作为研究报告表述,并非是一个机械地将田野工作照搬至研究文本的过程。

事实上,在对“口述史”欣然接受的同时,人们对它的思考甚至责问从来就没有停止过。一般而言,我们将“口述史”定义为“以录音访谈(interview) 方式汇集口传记忆以及具有历史记忆的个人观点”,[4](P2)虽然现在这种主张表明了口述史的基本定义,但其并未消解人们对它适用范围的追问,“究竟什么是口述史呢?……我认为,从广义上讲,所谓口述史应当是指历史工作者利用人们对往事的口头回忆而写成的历史……但是,科学意义上的历史研究必须是建立在真实性基础之上的,而传统口述史的致命弱点恰恰是,或者口头传说在流传过程中,或者历史工作者在记述某种口述史料的过程中,往往容易出现失真的情况,从而有损作为主体的历史的科学性。”[5]如果说上述对口述史“科学性”的警惕还或多或少带有一丝含蓄的提醒,那么更多的人则直接表达了对“口述”怀疑的态度,“大多数的口述历史是个人的回忆,个人是一个不可靠的保存记忆的媒介”。[6](P17) 样的情况下,口述历史才能够被真正当作是一种历史?

“在解释人类学的路径上,口述历史是地方性知识的表达,可能它在细节上有各种各样的出入,但仍旧可以被还原为当地的文化”,[3](P22)就像有的学者所总结的那样,面对“口述”,以列维·斯特劳斯为代表的结构主义提出了以“冷社会”为关注史前史的策略,以及解释人类学家格尔茨所提出的对“地方性知识”的扬弃。但是,笔者之所以在此引述此文,并非表示认同“冷社会”足以代替历史表述,或是支持将口述的“杂乱”借以“地方性”为某种理由而进行的掩盖,因为我们都知道,无论是“史前史”还是“地方性”的表述,最终都无法等同于“正史”的书写,就像一位历史学家所生动的表述那样,“(虽然)人类学在面对历史学的嘲讽是有足够的底气反唇相讥,但却没有让人类学获得它一直羡慕不已的历史深度,反而让我们在‘公说公有理,婆说婆有理’的田野工作中挠头不已”。[3](P23)

面对疑问,确有不少人站出来寻求口述作为历史的资格,对于这些辩护,我们可大致看到如下几点理由:其一,对于常常湮没在漫长历史过程中传统史料而言,口述往往可以钩沉人们对昨天甚至正在进行着的历史过程的记录;同时,由于口述资料操作的技术要求所限,人们对于那些保存在录音、录像上的数据进行整理,往往不允许有“夸大”或“伪造”,因此有着“尽可能接近客观”的种种可能;此外,口述资料在面对无文字记述的文化中不可或缺,同时也扩展了以往史料的范围……因而常常有人愿意热情地宣称,在帝王将相的精英史之外,口述资料的运用,增加了草根入史的视角。但事实上,上述种种理由究竟具备多少决定性意义仍旧耐人寻味。就像当年希腊史学家修希底德访遍伯罗奔尼撒战争的参与者后所发出的抱怨一样,“同一件事,不同的见证者,或因有意偏袒,或因记忆不全,所做的描述也不同”。[4](P3)同时,更有人清楚地认识到“口述史”研究中的对象——人的复杂性,“被访者并不会很轻易地符合准备材料上所描绘的社会类型……他们会遇到各种偏见、矛盾以及诠释证据等方面的难题。”[7](P12)看来,新鲜出炉并未成为“口述”荣升为历史的必要条件,且这种基于不同立场下的阐述区别所带来的“罗生门”般的处境正是人类的某种本性;至于后面的几点理由,也一样不能消弭人们对其产生质疑的可能。更何况,无论是出于对“无文字”文明的无奈,还是所谓“草根”的新新视角,说白了,其背后都浸透着人们对无法找寻到那些“更理想的”历史材料之无限伤感,因而才会有学者发出这样的感概,“用底层阶级的神话来代替上层阶级贤人志士的保守神话,是于事无补的”。[7](P23)“口述历史在多大程度上能够被当作是一种历史呢?那一瞬间,我仿佛听到了历史学家轻蔑的笑声——要知道那些苹果的真实历史,我终究要依赖历史学家的书写。”[3](P20)在调查20世纪与“苏修”交恶的大背景下,“是将山西还是陕西的苹果运给苏联抵债”这一具体历史问题时,研究者错愕地看到两位被访者因各持己见而破口大骂以至几乎大打出手——的确,无论对“口述史”的优势进行怎样的强调,如果没有认识到其本质特征,就无法触及口述之真正精义。“大多数进行过田野调查的人都会知道,几乎很难找到两个人对同一件事情的回忆是完全相同的,而且很多细节的出入会严重干扰后续的分析……口述史横然可以提供一些文字历史的补白,但要直接将其作为一种可以信赖的历史来看,仍旧是不足的。更糟糕的是,历史学家也没有发展出足够的方法论将口述材料变成坚固的史实。”[3](P21-22)

由此,我们不得不遗憾地认识到,将“口述”视为“历史”的合法性,并非是一个可以轻易被证明的话题,无论是扩大材料的范围还是从帝王将相转向草根百姓,包括在现代操作技术中的音视频客观记录,一系列“优点”都更像是学者的一厢情愿,并没有能够彻底改变将“口述”纳入“史”之根本疑虑,也没能从根本上改变口述方法作为“二等公民”的社会“身份认同”。因此,在历数了Ethnomusicology研究中对种种历史方法的运用之后,R·Stone不得不承认,“尽管世界上的很多人都将口头记录作为他们主要的知识数据库,但历史作为一门学科,没有考虑到将这种记录过去历史的形式视为一种主要知识宝库的类型”。[8](P180)

二、“不能去访谈墓碑”:口述“史”的三个态度

(一) 首先,一种历史材料因涉及史料的问题,傅斯年在谈治史方法时曾提到过这样一个奇异境况,“自表面看来,我们自然觉得口说无凭, 文书有证, 其优劣之判别详实很简单的” ,[9](P44)因为,在习惯了那些文字、档案、金石鼎铭等史料之后,口述资料似乎有着某些天然的缺陷,但他同时也意识到在文化的现实中,并非处处都遵循着文字至上的规律,故而表示事实也不尽然,“反观古昔无文字之民族,每有巫祝一特殊阶级,以口说传史料,竟能经数百年,为甚失其原样子者。”[9](P44)他接着提到,在看似纷乱的口头表象之后,口述往往传递的是比具体细节更为重要的信息,“此等口传的史料,每每将年代、世系、地域弄得乱七八糟,然亦有很精要的史实为之保留,转为文书史料所不逮。”[9](P44)原来,在年代、世系、地域等等资料看似混乱的背后,却恰恰又是“口述”提供了“很精要的史实为之保留”,以至于以文字记录的历史文本都有所“不逮”。虽是以“上古”和“巫祝”为例,但恍然中,他已触及到我们对待口述资料的某种态度。

在史学研究上,傅斯年曾提出了一个极具争议的观点,即所谓“史学便是史料学”。众所周知,人们常常认为历史研究的佳境当为“史论结合”,因而对傅氏过于推崇、甚至“片面”强调史料问题(而忽略了“论”的因素)常有所不解。殊不知,作为强调史料的前提,傅氏已然对史料本身有所论述:在他的史料观念中,就类型和性质方面将其划分为两类,提出所谓“直接的史料”与“间接的史料”;其中“凡是未经中间人手修或省略或转写的,是直接的史料;凡是已经中间人手修或省略或转写的,是间接的史料。”[9](P3)可以说,正是因为对史料有了“直接”与“间接”的划分,傅氏的史料思想已经不同于以往仅仅依据文字而进行的史料研究(而基于此“直接”“间接”基础上的“论”当超越一般天马行空的历史想象)。同样,梁启超也在历史研究的思考中谈到了史料问题,他以孔子谓“文献不足故也,足则吾能征之矣”进而指出史料对与历史研究的意义,亦对“史料”进行了这样的界定,“过去人类思想,行事所留之痕迹,有证据传流至今者也。”[17](P31)此外,梁启超还具体指出了划分史料的两种类型,“得史料之途径,不外两种:一曰在文字记录者以外;二曰在文字记录者。”[17](P32)

“(口述史)在增加史料方面发挥了显著的功效,从而拓宽了历史学的研究领域,增加了新的研究方法”。[10](P72)的确,“口述史”提供的首先当是一种历史材料,因为无论是作为因文献资料有所“不逮”的某种补充,还是直接与间接的历史参与,它给我们的,都是一种关于历史的素材,这无疑会成为一种纳入史料的途径。当然,历史融混其中,有时也很难明晰区分直接与间接,因而,傅斯年也给自己的论述加上了这样的注脚,“但有时某一种直接的材料也许是孤立的,是例外的,而有时间接的材料反是前人精密归纳直接材料而得的:这个都不能一概而论,要随时随地的分别着看。”[9](P3)

(二) 必然,以语言(声音)承载

作为西方“口述史”研究的代表人物,英国学者保尔·汤普逊在探讨其“内在性质”时曾提出这样的看法,“口述史方法具有其内在性质。它不仅与各种个人生活有所关联,而且对任何生活都会产生兴趣。此外,它所依赖的是语言,而不是有着更多需要和限制的书写技巧。而且,录音机不仅允许以口语的形式来记录历史,还允许通过语言来展现历史”,[7](P21)在笔者看来,无论是其所谓“个人”的还是涉及“任何生活”的方方面面,我们都会发现这样一个常常被人忽略但却实属口述本质的问题——说到“口述史”,它其实是一种语言。

“语言是社会指号,是文化资源。它反映群体和个人的分类方式和思维特征,反映他们的情感和价值观,也反映他们的行为方式和生活方式。语言是社会存在的一部分,也是人类能动作用的一部分”,[11](P1)其实,毋需语言学家们对语言的意义进行专门强调,我们也可以认识到语言对于文化的意义,无论是我国早期的文献《国语》《左传》等,还是譬如《荷马史诗》等这些西方文明的开蒙智慧,在很多文化的早期时代,大部分典籍在其时都是某种口述方式进行记录。

然而,自汉魏以降,我们的民族就由先秦时期对于贤哲的语录膜拜而似乎逐渐改为了某种“文字控”的情结,在这样的文化心理下,使得我们习惯于将任何“信息”都敷以文字记载的标准进行衡量与评判,而忘记了从对象自身的特征出发以把握其应用的意义。《易》云“书不尽言,言不尽意”,如同我国古人的认识一样,西方人也在很早就表现出了对语言的叹服。亚里士多德曾认为,相较于书面的形式,语言更具有一种“灵感”上的意义,“书面形式为什么不能捕捉到口语表达的思想:语音是‘灵感’(affections of the soul)符号,文字是语音的符号;字母因人而异,声音因人而异,但直觉的‘灵感’和印象反映的事物不会因人而异。”[11](P139)在此之后,往往是那些历代最睿智的思想者,也都从不同角度表达或对语言的敬意。例如,卢梭就曾认为,“言语(speech)区分了人与动物;语言(language)区分了不同民族:人只要一开口,就会显示出他来自何处。”[12](P1)索绪尔则明确表示,“把属于外部世界的文字排除在语言学研究之外,因为文字‘唯一存在的理由是在于表现前者(语言)’。”[11](P140)在符号学家罗兰·巴特那里,语言与文字之间暧昧的差异被他形容为“与我所爱者在一起,且想及其他一些事:这便是我有美妙念头的缘由,也是我可有效地创作出我的作品所必需之物的原因。文亦如此,倘若它设法让人间接地倾听其声音的话;假使阅读它,我便时时被引得抬头凝望,倾耳而听别的什么声响的话。我并不一定非要受悦的文的蛊惑;它可以是一个动作,轻微,隐约,纤细,几乎不经意:犹若一鸟,头倏然一动,它听见了我们不解的声音,却一丝儿也没领略到我们倾听的响动。”[13](P32)当然,罗兰·巴特更不吝于直接表达对语言(声音)的赞美,“其并非由戏剧式的一样顿挫、微妙的语势、交感的音调运载着,而是含孕于声音的结晶体(le grain de voix 乃音质与语言具性欲意味的交合,其因此而与语调一道也可以成为一门艺术的实体:左右自身身体的艺术(在远东戏剧内,由此而尤其重要地位)。”[13](P81)“实际上音乐历史同语言历史一道共同记录了早期人类发展进化活动”,[1](P49)的确,就如同一些学者已然认识到的那样,语言不仅仅是符号本身,更是“一种活动,并因此成为生活形式,即期望、意向、意义、理解、感觉等(涂纪亮,1987:149),”[11](P148)因而,从某种程度上说,它亦是“人类生活经验的历史声音”。但是,人们仍旧习惯地认为,将口述(方法以及资料)纳入史学研究,不过是图以其补充文献等史料的不足——殊不知,这里的“补充”,不仅仅是简单于文献史料数量和“面积”的相加,而更应是以新的方式参与文献的入史作用,换句话说,当将口述作用于某种历史参照的时候,我们用以看待史料的维度,也应当相应有所改变。

语言(声音)与文字(书写),虽然可能面对同样的历史对象,但其呈现的效果,却常常有着极大的区别。诚然,我们很难明确的指向,以语言的方式和以书面的方式对与信息的传递,究竟具有怎样的区别意义,但是我们亦无法否定,通过言说而传达所带来的深沉而微妙的关系,“语言与文化的关系,是人类思想史上一个古老而常新的课题。人类几乎从它诞生的第天起就思索着自己与语言的不解之缘,并在语言的规范下创造和传承着不朽的文化。”[14](P6)虽然如前文所说,在将口头表达和文字记录作为习以为常生活方式之后,人们容易忽略以语言与书面的两种方式究竟会有怎样的差异,但这不代表我们没有体会到语言所带给我们那种更为生动和真切的历史感觉,“口述史证据的真正独特性出于相当不同的理由。第一点是他以口头的形式呈现出来……在这里一切所使用的精确的词语都是人们所说的,并且附加到他们之上的是社会暗示、不确定的细微差别、幽默或借口托词,还有交谈的结构。它传达了口头沟通而非文字沟通的全部独特性质——他的人类移情作用或者好斗性,他的基本上暂时的、未完成的本质”。②

事实上我们都知道,文字再怎样地精确、稳定和诚实,我们仍旧无法将语言交流过程中的那些音色、语气、情绪等等微妙而又至关重要的信息完全体现出来,“语言只有在具体使用中,亦即词语只有在句子中,句子在上下文中,上下文在整体文本中,文本在特定社会(时空条件)语境中,才能了解或才具有其‘意义’。语言是为了使用,它服从于人们日常生活。所谓‘服从’,就是说它的使用、变化、生成和消失在根本上依靠于人们的日常生活。”[15](P66)——虽然,这样的思考让人对语言本身都产生了一定的“畏惧”心理,但这恰恰是我们在口述探访过程中最宝贵的收获所在。

(三) 终究,提供历史情境

一位学者曾对当代历史研究从传统文献转向“田野”的理由和意义有过这样的描述,“每当我们找到一部族谱、一通石碑、一纸契约,都会欣喜若狂有如发现了新大陆。然而我想说的是,其实还有更加宝贵的东西,那就是与乡村社会和老百姓接触时的那种感觉,它来自田野并且也只能来自田野”。③[16](P101)这里,学者的理性已经由“口述”的牵引转向了在田野调查过程中对所获得的“那种感觉”的表述。诚然,学术研究并非是不能谈论“体验”及至“从感觉开始”的,但我们更要追问的是,“口述”提供给Ethnomusicology研究的,究竟是怎样一种“感觉”?要回到这个问题,还是要回到我们对待历史本身的态度这个起点。

在《中国历史研究法》一书中,梁启超曾指出,如果说近世史学研究有所谓“进步”的话,一方面体现在对客观资料的整理,而另一方面,则表现在对主观资料的分析。进而,他以人们对历史本身的认识进行反思,“史者何?记述人类社会赓续活动之体相,校其总成绩,求得其因果关系,以为现代一般人活动之资鉴者也”,[17](P1)“活动之体相:人类为生存而活动,亦为活动而生存。活动休止,则人道或几乎息矣。凡活动,以能活动者为体,以活动者为相。”[17](P1)应当说,这里将历史认为“人类社会赓续活动之体相”与我们对“史”基本认定并无太大出入,然而关键的地方在于,面对历史事实的本质基础之外,他还强调了对因果关系的把握。他对因果关系的认识,建立在历史的“体”“相”两个方面,因而指出,就活动的表象而言,“复可细分为二:一曰活动之产品,二曰活动之情态。产品者,活动之过去相,因活动而得此之结果也;情态者,活动之现在相,结果之所以出也……情态不复可得见。”[17]( )如果说之前“能动者为体,活动为相”表达了“草根”参与口述的基础这一点与时下大众的“英雄所见”之外,其以“情态不可复得见”表现的,正涉及了“口述”的真正性质:它是个人的,不可重现的——但又是真真实实历史的。梁氏这般体认,很重要的一个原因是建立于他对自身研究心路历程整理的基础上。他坦言,自己曾经执着于对历史研究中的“因果律”的探求,因为那时的他深信,史学应该如科学般发明出“史中因果”,因而给历史的定义也就是“求得其因果关系”。但后来,他渐渐认识到,作为构成我们世界的两大范畴——“自然”(科学)与“文化”(人文)并非全然遵循着“因果律”的主宰,即“自然系是因果律的领土,文化系是自由意志的领土。”

正是站在强调了史学的“文化”属性的立场上,他开始反思自己在文化(历史)的领域求索“因果律”的某些失误,并最终承认“两系现象,各有所依,正如鳞潜羽藏,不能相易,亦不必相羡。历史为文化现象复写品,何必把自然科学所用的工具扯来装自己的门面?”。[17](P155)其实,“口述”提供的并非是以另一种方式而呈现的历史真实,“如果口头资料来源确实可以传递‘可靠的’信息,那么,将他们当作‘不过是另一种文献’来对待,就是忽视它们作为主观的、言谈的证据所具有的特殊价值”。因此,当我们面对“口述史”时如果仍以文字、典籍的态度去认识,那就本末倒置失去了其精要之义。就

如同梁启超自我反省后所说的那样,“历史为人类心力所造成,而人类心力之动,乃极自由而不可方物;心力即非物理或视力的因果律所能完全支配,则其所产生之历史,自亦与之同一性质。今必强悬此律以驱历史,其道将有时而穷,故曰不可能;不可能而强应用之,将反失历史之真相,故曰有害也……”。因而,他建议在历史研究中,“最多只能说是‘互缘’,不能说是因果。互缘怎么解释呢?谓互相为缘。佛典上常说的譬喻,‘相待如交芦’,这件事和那件事有不断地联带关系,你靠我,我靠你才能成立,就在这样关系状态下,前波后波衔接动荡,变成一个广大深渊的文化史海。我们做史学的人,只要专从这方面看出历史的‘动相’和‘不共相’,倘若拿‘静’的‘共’的因果律来凿四方眼,那可糟了。”[17](P157)这一段中,梁启超说得很明白了。我们对口述史的理解和运用,不能再以书面“正史”的方式去看待,而是要通过对口述史的记录与表述;历史研究不在于能否给出一份文字呈现的判断结果,而在于揭示历史过程之中错综复杂的前后关联——勾沉出一个“广大深渊的文化史海”,这才是口述史的真正意义。

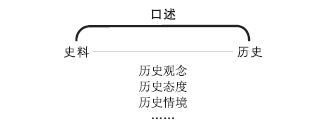

较于梁启超的自我反思,类似的辩证亦出现在当代中日历史研究者的一次对话之中。日本学者上野千鹤子曾就中国学者李小江运用“口述史”的研究直言不讳地表达出自己的质疑,“你知道,口述历史在以文献学为主的主流史学界中没有地位,不受重视,是二流三流的。[18]面对“不受重视”“二流三流”等如此尖锐的担忧,笔者更欣赏的是李小江的回答,“我们读口述史的时候,也要改变传统的阅读习惯,不要像过去读史书那样,好像它说出来的就是真理;而是把它当作一种参照或历史的回声,听得多了,看得多了,你就会有你自己对历史的判断。”[18](P15)在笔者看来,这段回应恰恰道出我们对口述史应有的态度,它不是“读史书”,也不纯然是我们历史研究的“参照”或“回声”,而是另外一种历史的表述,“过去,们总习惯于对历史问题要有‘定论’,我们学习的历史总是一种声音,即所谓‘盖棺定论’。但是,真实的历史不是一种声音、一种腔调;同是亲历者,不同的民族/阶级/性别/身份会有不同的经历和感受,从不同的角度和立场出发会有不同的结论”。[18](P19)通过上述种种,我们已然有所得见:不必把“口述”当作“史”来,否则就没有真正认识到它的意义和价值。相对于定论的“历史教科书”,“口述”给我们提供的更多的,是那些直接或间接参与者面对“历史”的一个态度,同时,亦呈现出个人对历史参与的能动视角——从另一个意义上说更是一种对于历史的“真实”(如图)。

无论从哪方面来说,这种态度与能动视角,都是一种看待历史的观念、面对历史的态度,更及(或许是)我们所最为向往的历史情境。

三、“口述”不是“历史”

因为意识到Ethnomusicology研究中容易忽略对历史的关注,再加上其时格尔兹《文化的解释》中对“符号系统”与“历史结构、社会维护及个人应用”表述在整个西方学界的影响,有浓厚历史学研究背景的T·Rice与格尔兹语出一辙地提出了研究中应当重视的三个维度,即“历史建构、社会维系和个人应用”;之后,在一系列的文论中,他又对此进行了多次的修改和补充,并最终提出“民族音乐学家研究‘形成过程’(formative processes),以及询问这个基本问题:‘人们是如何历史性地建构,社会性地维持和个人性地创作和体验音乐的?’”。[8]如果说T·Rice为Ethnomusicology的研究提供了某些可资援引的理论支持的话,笔者更愿意指出,其“模式”的根本在于,强调并以实际的理论视角呈现了Ethnomusicology对历史维度的亲近,我们有理由相信,口述方式,不失为我们维系“社会”“个人”及“历史”三者之维度、并最终将其相互汇集以呈现文化生态的一种方案。

之所以说“口述”不是“历史”,并非想无端的否定口述方法在史学研究中越来越凸显的地位与价值,而是意在强调,“口述”已不是我们习惯意义上的“那个”历史表述,它是史料的、言语的、情境的,因而亦是选择的、经验的、交流的一种历史文本。如同笔者在前文例举的那样,将田野对话实录置于研究文本中,仅是一种过程的呈现而并非真正代表一种口述史策略,就像大家都清楚的一样,单一视角的过程展现并非等同于历史研究。因此,对“口述史”的理解,必须采取不同于以往的历史研究心态。有学者(如王明珂等)将口述史的功效定位于研究一种“社会记忆”(此中“社会记忆”更是社会与个人之间互动的结果),这也可以说成是一种与“历史情境”遥相呼应的表述——从这个意义上来说,它或许是目前我们所能看到的最为生动的历史表现。

注 释:

① Pierre Hadot, Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault.文中对该书观点的转述,来自王森于复旦大学《执拗的低音》的讲座笔记。

②粗体字为原作者所加。详情请参见英国保尔·汤普逊著;覃方明,渠东,张旅平译《过去的声音——口述史》一书第133页,2000年由辽宁教育出版社和牛津大学出版社出版。

③着重号为笔者所加。

参考文献:

[1] 艺兵.口述史与音乐史——中国音乐史写作的一个新视角[J].中央音乐学院学报,2005(2).

[2][德]卡尔·达尔豪斯著;杨燕迪译.音乐史学原理[M].上海:上海音乐学院出版社,2006.

[3]张亚辉.田野工作中的口述史困境[A].张亚辉.历史与神圣性——历史人类学散论集[C].北京:世界图书出版公司,2010.

[4][美]唐纳德·里奇著;王芝芝,姚力译.大家来做口述历史[M].北京:当代中国出版社,2006.

[5]朱佳木.努力建设中国特色的马克思主义口述史学——在“首届中华口述史高级论坛”开幕式上的讲话(2004年12月11日)[A].王俊义,丁东主编.口述历史(第四辑)[C].北京:中国社会科学出版社,2006.

[6][英]霍布斯鲍姆著;刘北成译.下层历史[A].刘北成,陈新编.史学理论读本[C].北京:北京大学出版社,2006.

[7][英]保尔·汤普逊著;覃方明,渠东,张旅平译.过去的声音——口述史[M].沈阳:辽宁教育出版社;牛津:大学出版社,2000.

[8][美]Ruth M.Stone著;王东雪,任飞,屠金梅,宋方方译.民族音乐学理论[M].北京:中国戏剧出版社,2009.

[9]傅斯年.史学方法导论[M].南京:凤凰出版传媒集团,2008.

[10] 沧.现代口述史对传统历史学的突破与拓展[J].大学学报(社会科学版),2011(1).

[11]纳日碧力戈.语言人类学[M].上海:华东理工大学出版社,2010.

[12][法]让-雅克·卢梭著;洪涛译.论语言的起源——兼论旋律与音乐的模仿[M].上海:上海人民出版社,2003.

[13][法]罗兰·巴特著;屠友祥译.文之悦[M].上海:上海人民出版社,2009.

[14]申小龙.汉语与中国文化[M].上海:复旦大学出版社,2008.

[15]李泽厚.人类学历史本体论[M].天津:天津社会科学出版社,2008.

[16]张小也.你将不再是“那个历史学家”——我们为什么要走向田野[A].历史学家茶座(第一辑)[C].济南:山东人民出版社,2005.

[17]梁启超.中国历史研究法[M].北京:中华书局,2009.

[18]李小江,[日]上野千鹤子著.历史中“人”在哪里——关于“口述历史”的跨文化对话[M].南京:江苏人民出版社,2002.

(来源:《西安音乐学院学报》2012年第2期)