王小明:口述史给非物质文化 遗产研究提供的新视角

将口述史学的研究方法引入非物质文化遗产研究领域,可以从另一侧面勾勒出文化遗产的演变历史,通过有目的、有意识地对中国非物质文化遗产传承人的访谈,我们可以获得对民间文化保护者和研究者来说最基本的材料。这些材料是非物质文化遗产传承人提供的对传统技艺的回忆和思考。这些传承人与访谈者合作,向其讲述自身或家族传承的非物质文化遗产脉络,由此而形成的口述史料将成为中国民间文化遗产和非物质文化遗产研究的备忘录。这种备忘录带有很强的口头史料成分,是传承、丰富非物质文化遗产和中国民间文化的有声证明。

一、口述史与非物质文化遗产研究

口述史旨在通过访谈、个人自述等形式收集人们对过往经验的回忆和解释。在文化遗产保护与研究领域中,口述史工作者通过口述访谈的形式同民间文化遗产传承人合作,回顾历史。这种方法可以用来改变非物质文化遗产研究的视点,使民间文化遗产抢救的重点放在活态传承人的保护上,并拓宽非物质文化遗产的研究领域;它可以填补民间文化遗产中一些事件没有文字记载的空白,或弥补文字记载的不足,从而印证文献资料的可靠性。这样做将为民间文化遗产研究带来新的面貌,为非物质文化遗产研究拓宽视野。口述史为非物质文化遗产学带来的变化在于拓宽了它的研究范围。“口述史使英雄不仅来自于赫赫有名的领袖,也可以来自默默无闻的平民;它把历史引入群体,也把群体引入历史。同时,口述史也向某些历史的假设和公断发出挑战,对曾经被忽视的实质性群体重新认识。”尽管非物质文化遗产口述史研究开展时间不长,但我们已取得了阶段性成果:(一)“中国木版年画传承人口述史档案”收集了五十余位尚健在的木版年画艺人的口述访谈,他们大部分出生于20 世纪上半叶,经历了木版年画的发展演变,熟练掌握木版年画制作工艺。口述史工作者通过访谈的形式,同亲历过木版年画历史的艺人合作,通过对传承人的访谈实践,从声音档案到文本都提供了丰富的史料。(二) 中国艺术研究院整理出版“中国民间艺术传承人口述史”丛书(2006~2010 年)。(三)中国民间文艺家协会发起和主持了“中国民间文化杰出传承人口述史”丛书(2005~ )。这些口述理论和实践成果将给文化遗产研究人员提供新的研究思路。

二、非物质文化遗产口述史研究的特点

由记录文字到录音、录像,是历史学、人类学、民俗学等诸多研究领域的一个飞跃。同样,独特的口述史研究方法也给非物质文化遗产研究带来前所未有的特色。“田野调查对象的重中之重是非物质文化遗产的主要载体———活着的传承人。于是,广泛应用在人类学和社会学中的口述史方法,便顺理成章地被拿过来,成了非物质文化遗产田野调查最得力的必不可少的工具性手段。”在民间文化传统的研究范围内,对个体文化所作的研究涉及的仅仅是文化事实本身,而非物质文化遗产的学术研究必然要牵涉文化遗产的承载者,即非物质文化遗产传承人。“口述和非物质文化遗产的特征是‘艺在人身,艺随人走’,人在艺在,人亡艺绝。……物质文化遗产的载体是物,非物质文化遗产的载体是人。”传承人讲述的与文化遗产相关的人生经历、技术经验是活态的遗产,对传承人的保护就是对非物质文化遗产的保护。“民间文化在世代相传中,每一代都有代表性的传承人,他们体现着这一文化形态的最高水准。也可以说,历史活态地保存在他们身上。他们的记忆是宝贵的文化矿藏。故而对这些传承人的口述调查,就是对这一遗产进一步深入地开掘。”非物质文化遗产口述史项目的实施为口述史在该领域的研究开拓了前沿,并体现出了鲜明独到的特点。特点一:口述史是个体化的研究口述研究就是储备、保存口述史料。口述史学是最具“个体性”的一种研究。口述史以记录由个人亲述的生活经历为主,重视从个人角度来体现对历史事件的记忆和认识。这里所说的“个体”,并不仅仅是大人物,是名人,小人物也会有自己独特的个人感受,他们的人生受事件的影响,他们未必就不如大人物、代表人物重要。“普通人对重大事件的记忆与比他们地位高的人记住的应该不一致”。平民百姓对民间文化遗产的口述,能展现出许多以往被文献忽略的侧面,补充传统文字史料遗忘的段落。非物质文化遗产口述史强调对人的研究,特别是对传承人个体的研究。来自非物质文化遗产传承人这类少数族群口述的人生故事,使访谈者从耳熟能详的历史事件中,发掘出许多以往被忽略的侧面,或者被传统文字史料遗漏的信息。

特点二:口述史研究是学术合作的过程

非物质文化遗产口述史研究是由受访者与接受过民俗学、人类学、美术学、遗产学等专业知识训练的访谈者在文化遗产领域内,就某些重要话题相互合作的过程,而不是受访者单方面地随意叙述,或对访谈者临时发问或即兴插话的回应。访谈者事前需设计出访谈内容框架,拟定若干话题,并大致决定每一话题的时间分配,同一框架、同一话题一经确认,就应该保持前后一致、基本不变,始终运用于本研究领域所涉及的所有访谈,适用于所有访谈者。

特点三:口述史研究拓展了非物质文化遗产研究的空间

有关民间文化遗产的文献资料和档案再详细,也只能记录下很小的一部分,以往对非物质文化遗产比较偏重于史料性的研究,即多为笼统概括的归纳总结,缺少真实生动的个案记录。文化遗产传承人口述的记录可以弥补档案、文献资料的不足,可以为非物质文化遗产的口述信息开辟出存放的空间。特点四:口述史为非物质文化遗产研究提供很强的“口头”备忘材料通过有目的、有意识地对当代非物质文化遗产传承人进行带有研究主题的访谈,我们可以获得文化遗产研究最基本的语言材料。这种备忘材料带有很强的“口头”性,是对民间文化遗产和非物质文化遗产研究史料的重要补充。

特点五:口述史可以让研究人员和后人“听到”文化遗产的声音把当今健在的非物质文化遗产传承人个性化的口头表述,通过口述访谈的方式,有计划、有目的地录音、记录、整理并保存下来,以供当代其他学者以及未来学者研究之用。同时,将口述史料和其他文献资料结合起来使用,可以更好地把握非物质文化遗产研究的重点。

三、非物质文化遗产口述访谈的实施

非物质文化遗产口述史研究是指:经过学术和技术准备的访谈者,与非物质文化遗产的代表性传承人合作,有计划、有目的地录音、记录、整理、保存并研究他们的个人自述,以便为当代以及未来的文化遗产研究提供有声的备忘材料。

(一)在访谈之前,访谈者应尽可能地熟悉非物质文化遗产代表性传承人的基本情况,特别是在个人学艺和传承方面的人生经历,熟悉录音、录像设备的性能和操作方法。

(二)访谈者要根据研究的主题设计好访谈提纲,访谈题目既要涵盖共性的问题,也要凸显个性的问题。如既要调查遗产所在地域的文化背景,也要记录传承人的个人和家庭背景。

(三)访谈者要本着与受访者合作的态度,访谈中不应临时变更访谈提纲和访谈话题;访谈者处于整个访谈的掌控者位置,尽量避免受访者随意叙述,即兴发挥。

(四)访谈者对所获得的录音内容加以整理、勘校,编辑成文稿,配图出版等,以供当代或未来研究之用。在非物质文化遗产口述史还未曾形成专业研究方法之前,“中国木版年画口述史访谈”、“中国民间艺术传承人口述史”、“中国民间文化杰出传承人口述史”等项目的成功实施开创了非物质文化遗产口述史研究的先河,给口述史在非物质文化遗产研究中的可行性起到了示范作用。

四、非物质文化遗产口述访谈的技术规程

口述史项目是一个集体性的系统工程,涉及许多人员和部门,同时还涉及许多相关专业知识和历史背景知识。为了使非物质文化遗产口述史研究规范化、科学化、学术化,探讨并制定一套有针对性的“非物质文化遗产口述史工作程序”,是文化遗产工作者的当务之急。在此,总结出“三阶段工作程序”。

(一)项目准备阶段

1. 项目的设立。根据口述史主办单位和访谈者的学术目标、人力物力情况,选择适宜的口述史项目。立项的原则是要大小适中,既要有一定的学术容量,又要有一定的学术范围,使项目具有切实的可操作性,确保项目的顺利实施。

2. 编制项目计划大纲。项目选题确定之后,要有项目负责组的成员讨论并通过制定一个项目计划大纲,明确选题宗旨、立项目的、项目成员、实施时间、访谈计划、访谈内容、受访对象、完成时间、口述记录的整理步骤、口述文稿的使用等。

3. 作好口述史访谈档案,规范项目工作细则。项目实施之前,要建立口述访谈资料登记表,内容包括访谈者、被访者、访谈时间、访谈地点、访谈次数、其他相关被访者等信息概况。受访者应提供与访谈内容相关的文件资料、照片、作品、奖状奖杯等物品。访谈者应作好受访者的口述录音、录像、摄影等资料记录。

4. 收集整理受访者所在地区的历史背景资料,将方言称谓、家族传承谱系、访谈者家藏遗产等作为文稿附录。

5. 大型全国性项目实施之前,应该由访谈成员或邀请的专家参与项目实施步骤、访谈技巧、注意事项、访谈难点等方面的研讨,对相关专业背景知识补充学习,争取做到规范统一,提高访谈的质量。

(二)实施访谈阶段

1. 根据项目需求,组成若干个访谈小组,确定各个访谈小组的受访对象。

2. 制定访谈计划,配备访谈设备,如录音笔、录像机、照相机等。

3. 了解具体受访者的个人信息———主要人生经历、当前情况以及健康状况、生活起居习惯等,作好沟通准备。

4. 确定受访者联络方式,与受访者作电话沟通,向其介绍项目访谈目的,概括介绍访谈内容、访谈形式。征得受访人同意,确定访谈时间、地点、次数、时数等。

5. 根据受访对象的不同,可增加或修改访谈提纲的问题,并制定访谈中意外情况预案。

6. 在口述访谈过程中,既要按照访谈提纲的问题对受访者作提问,又要灵活多变地运用访谈技巧引领受访者讲述与访问主体相关的有价值的内容。

(三)资料整理阶段

1. 录音资料的整理。在访谈阶段结束后,访谈者要对录音资料进行筛选和整理,记录时应尽量忠实录音原貌,包括对话中的语气词、叹词、重复性话语等都要完整地记录。口述的基础材料也是原初史料。最后由访谈成员与项目组成员对形成的原始文稿讨论与定稿。

2. 访谈文稿的转写。访谈者将整理的原始初稿中的错词、赘词、不必要的语气词去掉;查证文稿中出现的人名、地名、专有词,进行修改;将访谈的对话形式转变成以受访者为第一人称的叙述文稿;对第一人称稿进行小组审阅和修改,最终形成定稿。

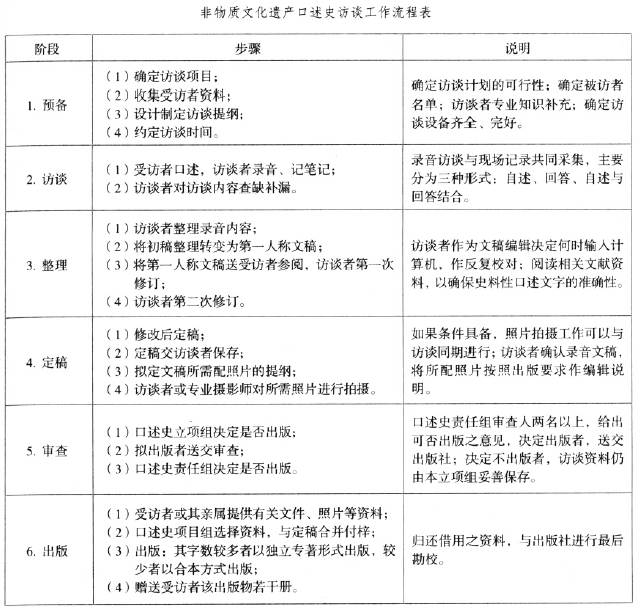

3. 文中插图的运用。按照定稿的需要制定图片拍摄计划;对由专业摄影师收集的图片作说明,并穿插在文中适当位置;注意图片的内容与文稿相配,图片的数量和质量要有统一规范的要求。口述访谈工作流程:口述史访谈的各种具体准备和执行可以各具特色,而坦诚的沟通态度和严谨的操作原则应该协调一致。经过受访者的确认,公开发表的口述记录文稿都要有原始录音、录像作为依据,有访谈过程的图片作为图像依据。根据“中国木版年画口述史”访谈工作流程,总结出非物质文化遗产口述史访谈工作流程如下:

五、口述史在非物质文化遗产研究上的学术价值

口述史是一种研究非物质文化遗产的新方法,它能够提供一种观察本学科发展的新视角。目前,中国非物质文化遗产的研究还缺乏对口述史料的收集,这种基础工作还很少有人去做。可以说,已取得的中国木版年画口述史研究成果,是对木版年画研究文字资料的一种补充。口述史料的重要性并不在文献档案之下,口述史料应该是档案中的一种。非物质文化遗产传承人口述的回忆、见解等,都是珍贵的史料,它们不同于一般的文献记载。这些文化遗产传承人拥有丰富的人生经历和宝贵的技艺经验,并见证了一项文化遗产发展演变的过程,通过口述方式将这种口头历史留给后学。

(一)口述史是非物质文化遗产研究中的新生事物

口述历史是对人的研究。通过对民间艺人的口述访谈,不但可以获得关于一项文化遗产发展过程中历史事件的各种信息,而且可以深入了解影响其发展的历史事件本身。就非物质文化遗产研究而言,作为文化遗产传承人,他们在文化遗产传承中扮演了怎样的角色,发挥了多大的作用,他们怎样看待一项遗产的发展历程、如何描述遗产,以及他们怎样看待遗产传承的未来等等,这些资料通过口述史我们可以获得。抢救保护文化遗产很重要,但是记录遗产传承人的从艺经历、家族地区传承史也很重要。

(二)口述史研究旨在用声音记录非物质文化遗产

以往我们研究非物质文化遗产,不甚重视口述方式,以至许多遗产史料随人而逝,非常可惜。到现在,尚在的中国非物质文化遗产传承人多数已经到了六七十岁的年纪,他们口传的历史尤其需要记录和保存。此外,前辈民间文化学者的田野经验、研究心得,也是不可多得的财富。通过非物质文化遗产传承人自述或问答式访谈等方式,由访谈者以录音、笔记、摄影等手段,把当今健在的中国非物质文化遗产传承人对文化遗产的回顾、心得体会,有计划、有目的地记载和保存下来,可以建立一定规模的口述档案或口述史料库,以供当代其他学者和未来的学者从事研究之用。研究者可以引导和促使受访者回顾它们的亲身经历,从而再现文化遗产的发展史。通过这种途径,鲜活的民间文化史料可得以保留。在文化遗产研究领域,非物质文化遗产口述史访谈是一项传承民间文化的有意义、有价值的工作。

六、结语

对非物质文化遗产口述史的研究有助于丰富文献史料,使与民间文化相关的历史学、民俗学、遗产学研究更加全面、真实地反映人类社会发展演变的进程。以非物质文化遗产传承人为主要研究对象,把普通民间艺人的生活纳入历史学、人类学、民俗学、遗产学的研究视野,用传承人的口述材料作为非物质文化遗产研究的主要依据,展开非物质文化遗产口述的全面调研,这样做不仅能弥补文献史料的不足,而且能够站在普通传承人的立场直接诉说遗产传承发展的历史,从而有助于纠正文献史料中历来的统治阶级和上层人士对民间文化的偏见,较全面真实地反映民间社会生活的演变。

王小明(1980~ ),女,天津大学建筑学院、冯骥才文学艺术研究院非物质文化遗产研究中心助教,博士生,电邮:yaqifree@yahoo.com.cn。来源:《西北民族研究》2012年第3期