赵 惠等:图书馆口述历史工作探索与思考——《寻访抗日老兵》案例分析

引言

口述历史,按照国内学界普遍的解释,是指“准备完备的访谈者,通过笔录、录音、摄像等技术手段,记录历史事件当事人或者目击者的回忆而保存的口述凭证” [1],是一种将记录、发掘和认识历史相结合的史学形式。即通过调查访问,用录音设备收集当事人或知情者的口头资料,然后与文字档案核实,整理成文字稿的过程。

口述历史因其内容通常是当事人的亲身经历或者独到见解而具有强烈的事实震撼力,也因其口述的方法可以补史、证史而具有重要的保存价值。因此,受到越来越多的图书馆、档案馆重视。近些年来,作为收集、整理、保存、传递文化遗产的图书馆,对口述历史的研究、整理及开展,方兴未艾,许多图书馆都展开了口述历史活动。比如,国家图书馆的“东北抗日联军专题(老战士口述资料)”、福建图书馆的“福建省客家文化,传统技艺”、湖南图书馆的“寻访地下党人,南下干部、和寻访抗战老兵”等,都取得了一定的成果。并且为图书馆在全媒体时代焕发新的活力开辟了一条新思路。笔者将以湖南图书馆《寻访抗日老兵》为例,探索、思考图书馆口述历史工作的开展。

1 《寻访抗日老兵》口述历史项目概述

1.1 选题思路

口述历史在国内起步发展后,最先也是从近现代史、抗日史料的发掘开始的。21 世纪以来,我们的口述历史整理者和研究学者,开始广泛关注“小人物”的历史话语权,从社会各阶层,社会各维度,理性观照历史,还原历史真实。

抗日战争时期,湖南战场是战斗最多、战斗最为惨烈的国民党正面战场之一。自1938 到1945 年,日军先后对湖南发动了6 次规模空前的军事进攻。日军投入湖南战场的兵力为37 个步兵师团80 多万人,中国参战兵力160 多万。湖南境内的四大会战(长沙会战、长衡会战、常德会战、湘西会战),将日寇钳制了六七年之久。当时湖南总人口不到3000 万,抗战8 年间,湖南共向国民党部队输送了近200万青壮,平均15人中就有1人投身抗日前线。

抗战胜利过去快七十年了,大多参加过抗战的士兵现早已是耄耋之年,他们正在迅速而悄然凋零。这些见证、亲历抗战老兵的口述必须抢救性地记录和整理出来,为国家记忆留存历史史料。

作为以收藏、整理、保存文化遗产为其基本职能之一的图书馆,在当今全媒体时代,如何丰富馆藏资源,如何建设地方特色资源,如何为国家保存、抢救记忆,是当下图书馆界不断思考和尝试解决的问题。而口述历史资源以其鲜活、生动的特点,为补史、正史提供了极好的佐证,同时也为图书馆馆藏资源建设提供了一条新思路。

正是基于以上两点,湖南图书馆选定《寻访抗日老兵》作为开展口述历史的项目选 题。

1.2 《寻访抗日老兵》口述历史项目运行机制

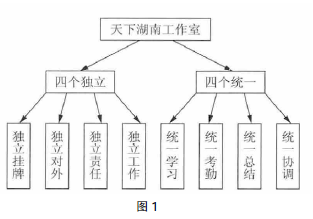

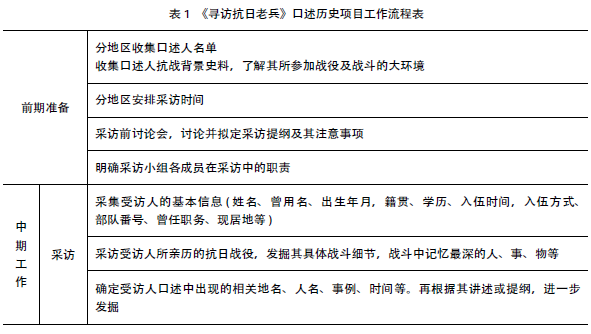

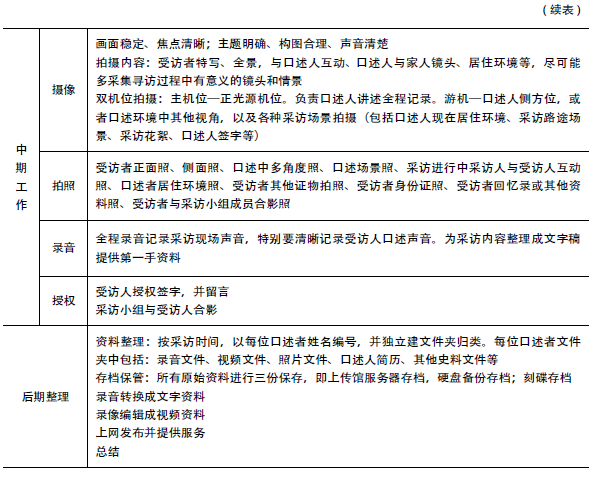

“寻访抗日老兵”口述历史项目运行基于“工作室”机制而形成,如图1 所示。“工作室”机制,即工作方面独立于具体部门,独立挂牌、独立对外、独立责任、独立工作等,但其隶属还是部门,在部门管理下统一学习,统一考勤、统一总结考核和部门重大工作的统一协调。这种运行机制为“寻访抗日老兵活动”的开展提供了工作自主空间和创造空间,省去许多不必要的汇报,批示过程,保证了口述历史工作有效地进行。这种结构具有灵活性,在选题、策划、实现等方面互动性好,协调性好,这种轻便的结构易沟通,易形成合力,有利于推动工作向更深的方向发展。同时工作室人员,一般固定成员由三人组成,而这种固定只是成员名额的限额数固定,具体人员可根据工作需要随时变更。《寻访抗日老兵》项目前后参与者有十余人。馆领导非常重视口述历史工作的开展,为“寻访抗日老兵”工作团队前后配备研究生学历的馆员七名,其余为本科生。这种高学历背景的团队,为口述活动开展提供了人员素质保障。

1.4 《寻访抗日老兵》口述历史访谈模式

采用什么样的访谈模式,在口述历史工作中非常重要,不同的方式将产生不同的结果,采集的口述素材也会截然不同。一个好的口述历史,不论计划的目标是什么,总是会预留空间让受访者说出心里的话,而不是想办法把受访者的回答挤进预设的问题和思考模式里。“口述历史是透过那些有实际经验,亲临现场的人所讲的话来记录历史,让未来的研究者知道:当时的人是如何生活,又是如何看待他自己当代的历史。”[2]

《寻访抗日老兵》口述历史访谈中,采用了中立与中介相结合的模式。所谓中立是指将做口述的采访者视为一个中立客观、不断搜求他人记忆的人。所谓中介是指访谈者的主观性是访谈过程不可避免的,因为访谈者所提出的问题实际上包含了对受访者叙述所做的第一道诠释。同时,口述历史不单只是探讨那些说出来的,还要找出那些没有表达出来的,而且还要考量历史记忆可能会出现的差错。《寻访抗日老兵》访谈工作,以中立性为其基本原则,站在中立的立场进行访谈,不加任何观点,不作任何引导,更能还原受访者的本意。从另一个角度来说,作为口述资料的传递者,图书馆又具有中介性,访谈时,必须考虑后期资料的整理,因此,现在访谈中必须挖掘那些受访者由于年事已高忘记了的,或者是已成碎片的,亦或是与事实有明显差错的东西。

1.5 《寻访抗日老兵》项目成果

“寻访抗日老兵”口述历史工作历时5 年,奔走于湖南省内14 个地市(州),行程数千公里,寻访了113 位老兵。涵盖了步兵、炮兵、工兵、侦察兵、通讯兵、坦克兵、伞兵、骑兵、运输兵、后勤医护兵等诸多兵种,涉及到了抗战期间在湘战斗的各个部队,这些中下层官兵中,文化程度、能力水平各异,既有国难家仇中自觉投身抗日的黄埔嫡系,也有抽丁入伍被迫投身抗日的社会底层。他们是湖南抗日历史的亲历者和见证人,经历了抗日战争中大部分有影响的事件和战役,如蒋介石征兵动员、焦土抗日、长沙文夕大火、印缅远征、徐州会战、三次长沙会战、常德会战、衡阳保卫战、湘西会战、湘鄂会战、日本投降等。

该项目共采集口述录音资料12 600 分钟、录像资料12600分钟,老兵相关图片2000多幅,整理抗战老兵口述录87篇。2013 年5月,在寻访抗日老兵所采集的资料基础上,结集出版《湖南抗战老兵口述录》一书,推出了寻访工作第一个阶段的工作成果。

2 关于图书馆开展口述历史工作的探讨

2.1 图书馆开展口述历史工作的意义

从历史研究的角度来看,现代口述历史,正是在历史学门下取得“学术户籍”的,可以说口述历史是历史学的一个旁支,历史研究方式的新模式。通过口述,史学家往往能够获得难以在官方文献中寻获的珍贵史料。湖南抗战老兵口述历史,其最大的史料价值,在于它以科学理性的态度,以亲历抗战的中下层军官和士兵的口述史料为基础,全方位,多维度反映了抗日战争时期,三湘大地上的社会政治、经济、文化、民生、战争全貌。从抗日小人物的视角,观照社会全貌;从湖南抗日战场上的某些微观场景,折射抗日战争从全面爆发、战略防御、战略相持、战略反攻到全面胜利各阶段的社会画面。从图书馆资源建设的角度来看,口述历史资源将成为图书馆馆藏资源建设的新模式。是基于馆藏特色数字化基础上的独辟蹊径的地方文献资源的创新收集方式。口述历史资料将成为图书馆未来馆藏竞争的制高点。口述史料因其集文字、声音、视频、图片为一身,它与图书馆文献形成“二重证据”,在未来的某天,会跟图书馆自动化,数字化一样成为一种趋势,让社会记忆成为可能,这需要图书馆人长远的眼光洞悉。

从社会学的角度来看,为抗日老兵做口述历史,不仅收集了抗战口述史料,同时,为还以这些年事已高,晚景孤苦抗日老兵尊严,呼吁社会和国家给予他们更多物质和精神上的关爱起了积极的推动作用。而且口述历史访谈过程和口述历史资料形成的过程更是社会记忆建构的过程。

2.2 图书馆开展口述历史工作应注意的几个方面

2.2.1 把握图书馆口述历史工作开展原则及要求

图书馆开展口述历史工作应该遵循“真实性原则”、“中立性原则”和“可靠性原则”。无论口述历史的访谈对象是退休名人,或是市井平民,对于“过去发生的事”而言,他(她)们所陈述的“过去”也是相当有选择性、重建性与现实取向的。口述历史是对记忆的挖掘,记忆本身需要谨慎予以对待,它可能是非常清晰的,甚至在一段非常长的时期后仍然如此,另一方面记忆也可能是在作假,似乎可确证的细节回忆却能够被其他证据证伪。因此,图书馆在开展口述历史时要把握一些受访者所亲历事件的大背景和其相关史料,对个体受访者的可信度不应予以过多的信任,证据必须彼此对照。

由于图书馆本身所具有的中立性,采访受访者时,应站在中立的立场,真实的记录受访人的口述,虽然全完的中立是不可能的,应力求中立,访谈中不可加入个人观点和情感过分引导,这样才能尽可能保证采集的口述资料真实和可信。

口述方法是一种生动的综合方法[3]。笔者认为,图书馆开展口述历史工作,首先要在认识观念上和基本操作上进行综合培训。其次口述历史工作人员要运用复杂细致的组织技巧,要从众多因素的配合中争取到最好的效果。第三口述历史工作具有一定的难度,很大程度是依靠访谈者的准备和现场访谈中的主导作用,因此必须做好具体方案,比如:设定访谈主题与计划;做好知识准备、设备准备、谈话准备等工 作。

2.2.2 处理好口述历史采集、整理中出现的一些问题

从选择受访对象到访谈过程,从影像录音到转化文字和视频成片记录,口述历史过程充满不确定性和不可靠性,因此对于口述资料的采访与整理,要处理好“历史真相”与“原始经验”的关系,处理好“叙事的真实”和“历史的真实”的关 系。图书馆口述历史工作应有针对性地对珍贵史料进行抢救性采集与保存,有预见性地发现和挖掘珍贵史料。珍贵史料有三类:已经消失的,正在消失的和将要消失的。由于口述历史资料的讲述者是人,而人的寿命是有限的。基于这一前提,图书馆口述历史工作应将正在消失的史料列为抢救级优先考虑,其次采集将要消失的珍贵史料。

图书馆口述历史工作应妥善保存并加强后期整理。首先,对采集到的口述历史资料妥善保存,包括口述史料的音频、视频、图被受访人的相关资料等;其次,需要与其他文献信息一样进行专业的整理,在遵循和保持口述史料内容原貌的基础上,对口述历史资料按资源类型进行后期整理编制。

2.2.3 形成图书馆口述历史工作资源体系

图书馆口述历史资料的收集要坚持专业化和专题化原则,要结合本馆的实际情况,以及本地区或整个社会发展的文化特色,紧紧围绕图书馆特色馆藏的主题,明确目标主题,有针对性、分步骤地开展口述史料的采集整理和开发工作。加强关于口述历史资料的标准化和规范化建设研究,建立一个统一的规范和标准,将不断积累的口述史料形成一个个数据库,构建具有地方特色的图书馆口述历史资源数据库体系。

2.2.4 建立图书馆口述历史工作科学评价体系

在充分的实践之后,为保障图书馆口述历史工作持续开展,必须建立一个科学的评价体 系。

3 结语

图书馆口述历史工作,对于挽救性地保护历史资料,完善图书馆的文献资源,构建特色馆藏体系,提高图书馆的资源保障能力,提升图书馆的事业形象等都具有非常重要的意义。图书馆管理者应充分认识到建设口述历史资源的必要性,行业学会协会等有关部门和学者也要尽早对口述历史工作进行规律总结,对工作守则、工作规范、技术标准等进行制度规范,才能充分保障图书馆在口述历史资料收集整理工作的顺利开展,也才能充分发挥图书馆口述历史资料的作用和价值。

(来源:《图书馆杂志》2015年第8期)